Datei

zum Download (*.doc) 4576 KB

Datei

zum Download (*.doc) 4576 KB

70 Jahre

Michael Till Heinze

|

Was hätte alles

aus ihm werden können…

Für MTH

zum Geburtstag 2007

von Aiso & Barbara

Vorwort

Jeder Mensch ist individuell

und jede

Biografie einzigartig.

Dennoch, so die Biografieforschung, gibt es in jedem Leben

charakteristische

Weichenstellungen. Was gewesen wäre, wenn eine Person an einer Weiche

die

„andere Bahn“ genommen hätte, ist Spekulation – oder auch nicht.

Michael Till Heinze wird 70

Jahre und

seine Biografie hätte durch verschiedene Weichenstellungen auch anders

aussehen

können. Wie an den folgenden Alternativbiografien zu sehen sein wird,

ist dies

zum Glück nicht

so gekommen…

|

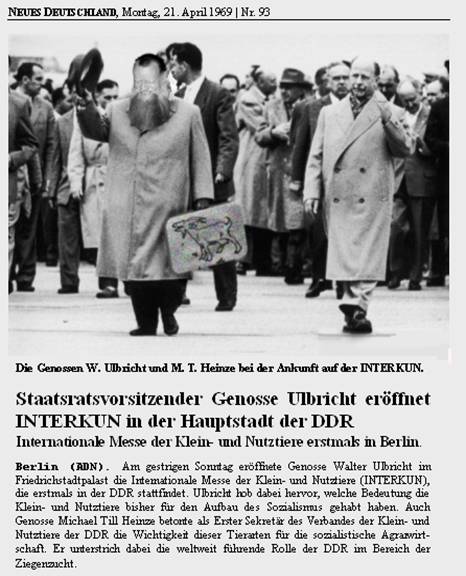

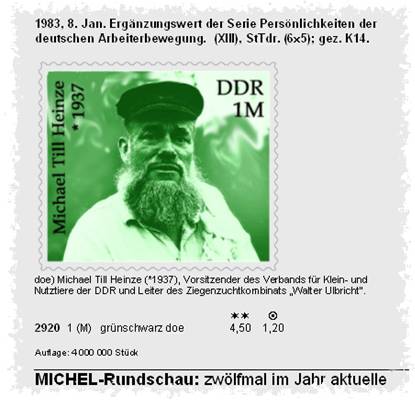

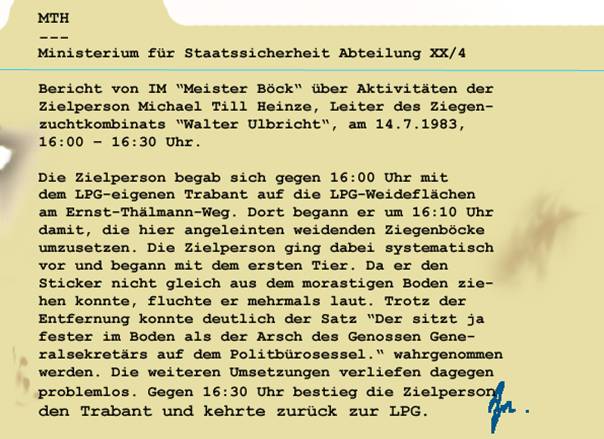

Michael Till Heinze

als Leiter eines DDR-Ziegenzuchtkombinats

Es war noch zu Kriegszeiten, als MTHs Eltern beschlossen, von Berlin nach Beeskow an der polnischen Grenze zu ziehen und dort eine Apotheke zu führen. Zwar floh die Familie später vor der anrückenden Roten Armee nach Westdeutschland, aber was wäre gewesen, wenn sie dies nicht getan hätte?

Nun, der

kleine Michael wäre wie alle

Kinder in der Nachkriegszeit zur Grundschule gegangen und hätte

schließlich in

der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR die Volksschule und

die

Erweiterte Oberschule besucht. Die unfreiwillige Mitgliedschaft in der

Freien

Deutschen Jugend hätten seine Eltern sicher lange herausgezögert, doch

den

Widerstand aufgrund der Zukunftschancen des Sohnes wohl irgendwann

aufgegeben.

Da Michael schon immer gut im Organisieren war, konnte er auch schnell

aufsteigen

und Pöstchen und Posten übernehmen. Leider zeigte sich auch damals

schon, dass er

Schwierigkeiten hatte sich unterzuordnen. Mehrfache Rügen und

Selbstkritiken

waren die Folge und dies hatte in einem besonderen Fall Konsequenzen.

MTH hatte

nämlich eigenmächtig beschlossen, dass der Applaus nach einer Rede des

Genossen

Kreissekretärs auf den ruhmreichen Genossen Josef Stalin nur 5 Minuten

und 50

Sekunden dauern brauchte statt der vorgesehenen 6 Minuten. Dies war

umso problematischer,

da die von MTH angeleiteten 25 Jungpioniere neben dem Rednerpult

versammelt

waren, um anschließend das Lied der Freien Deutschen Jugend zu

singen. Kurzum,

aufgrund verräterischen und revanchistischen Verhaltens sowie auf

Basis

eines Paragrafen zur Verhinderung von Sektierertum und

Fraktionsbildung wurde

MTH all seiner FDJ-Posten enthoben. Zugleich wurde er vom Abitur und

dem

Studium ausgeschlossen und musste sich in der landwirtschaftlichen

Produktion bewähren.

Nun, der

kleine Michael wäre wie alle

Kinder in der Nachkriegszeit zur Grundschule gegangen und hätte

schließlich in

der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR die Volksschule und

die

Erweiterte Oberschule besucht. Die unfreiwillige Mitgliedschaft in der

Freien

Deutschen Jugend hätten seine Eltern sicher lange herausgezögert, doch

den

Widerstand aufgrund der Zukunftschancen des Sohnes wohl irgendwann

aufgegeben.

Da Michael schon immer gut im Organisieren war, konnte er auch schnell

aufsteigen

und Pöstchen und Posten übernehmen. Leider zeigte sich auch damals

schon, dass er

Schwierigkeiten hatte sich unterzuordnen. Mehrfache Rügen und

Selbstkritiken

waren die Folge und dies hatte in einem besonderen Fall Konsequenzen.

MTH hatte

nämlich eigenmächtig beschlossen, dass der Applaus nach einer Rede des

Genossen

Kreissekretärs auf den ruhmreichen Genossen Josef Stalin nur 5 Minuten

und 50

Sekunden dauern brauchte statt der vorgesehenen 6 Minuten. Dies war

umso problematischer,

da die von MTH angeleiteten 25 Jungpioniere neben dem Rednerpult

versammelt

waren, um anschließend das Lied der Freien Deutschen Jugend zu

singen. Kurzum,

aufgrund verräterischen und revanchistischen Verhaltens sowie auf

Basis

eines Paragrafen zur Verhinderung von Sektierertum und

Fraktionsbildung wurde

MTH all seiner FDJ-Posten enthoben. Zugleich wurde er vom Abitur und

dem

Studium ausgeschlossen und musste sich in der landwirtschaftlichen

Produktion bewähren.

Für die Eltern war dies

natürlich ein schwerer Schlag, konnte der Erstgeborene so doch nicht in

die

volkseigene pharmazeutische Genossenschaft eintreten und dort den Job

des

Vaters erben. Während dies der zweite Sohn übernehmen musste, wurde MTH

fernab

in die Thüringischen Mittelgebirge geschickt, um in einem

Ziegenzuchtkombinat

zu arbeiten, sich in realsozialistischer Ziegenaufzucht zu läutern

und die Lehren

von Marx, Engels und Lenin zu studieren. Womit die DDR-Genossen

allerdings

nicht gerechnet hatten, war die Begeisterung, mit der MTH sich der

landwirtschaftlichen

Tätigkeiten annahm. Er studierte zwar nicht die Lehren Lenins,

beschäftigte

sich aber mit anderen Ziegenbärten und sammelte so ein umfangreiches

Wissen

über Fauna und Flora an. Bei den halbjährlichen Kontrollbesuchen

des Kreissekretariats

der FDJ zeigte sich MTH selbstkritisch und noch nicht reif für eine

Rückkehr

in die realsozialistische Gemeinschaft. Dies klappte mehrere

Jahre, bis

ein etwas intelligenterer FDJ-Sekretär meinte, MTH wolle sich als Kind

der Bourgeoisie

vor seinem Beitrag beim Aufbau des Realsozialismus drücken. MTHs

Bemerkung,

dass er durch das Studium der Ziegen, ihres Meckerns und ihrer Bärte

einen

sehr viel tieferen Einblick in das Denken des Genossen

Generalssekretärs Walter

Ulbricht bekommen hätte, verschaffte ihm ganz unproblematisch noch

einige

Monate auf dem Lande.

Für die Eltern war dies

natürlich ein schwerer Schlag, konnte der Erstgeborene so doch nicht in

die

volkseigene pharmazeutische Genossenschaft eintreten und dort den Job

des

Vaters erben. Während dies der zweite Sohn übernehmen musste, wurde MTH

fernab

in die Thüringischen Mittelgebirge geschickt, um in einem

Ziegenzuchtkombinat

zu arbeiten, sich in realsozialistischer Ziegenaufzucht zu läutern

und die Lehren

von Marx, Engels und Lenin zu studieren. Womit die DDR-Genossen

allerdings

nicht gerechnet hatten, war die Begeisterung, mit der MTH sich der

landwirtschaftlichen

Tätigkeiten annahm. Er studierte zwar nicht die Lehren Lenins,

beschäftigte

sich aber mit anderen Ziegenbärten und sammelte so ein umfangreiches

Wissen

über Fauna und Flora an. Bei den halbjährlichen Kontrollbesuchen

des Kreissekretariats

der FDJ zeigte sich MTH selbstkritisch und noch nicht reif für eine

Rückkehr

in die realsozialistische Gemeinschaft. Dies klappte mehrere

Jahre, bis

ein etwas intelligenterer FDJ-Sekretär meinte, MTH wolle sich als Kind

der Bourgeoisie

vor seinem Beitrag beim Aufbau des Realsozialismus drücken. MTHs

Bemerkung,

dass er durch das Studium der Ziegen, ihres Meckerns und ihrer Bärte

einen

sehr viel tieferen Einblick in das Denken des Genossen

Generalssekretärs Walter

Ulbricht bekommen hätte, verschaffte ihm ganz unproblematisch noch

einige

Monate auf dem Lande.

Schließlich

war es aber damit vorbei. MTHs Eltern hatten über Vitamin B einen hohen

SED-Funktionär dazu gebracht, die Bewährung in der Produktion

aufzuheben. Bedingung

war allerdings, dass die Partei über MTHs Einsatz- und Arbeitsort

bestimmen

durfte. So kam es, dass er nach einem halben Jahr in der

Stasi-bewachten Apotheke

seiner Eltern zum stellvertretenden Abteilungsleiter der

Ziegenzucht-LPG

„Walter Ulbricht“ in Brandenburg ernannt wurde. Stasi und SED hatten

erkannt,

welches Organisationstalent in MTH schlummerte und sein Wissen über

Ziegen

und andere Kleinnutztiere war auch nicht verborgen geblieben.

Gleichzeitig war

aber klar, dass MTH seine Stelle in keiner Weise zur Gefährdung des

Realsozialismus

ausnutzen sollte, sodass ein umfangreicher Überwachungs- und

Spitzelapparat auf

ihn angesetzt wurde. MTH störte sich nicht daran und ging frisch ans

Werk. Die

LPG wurde aufgemöbelt, Ziegen aller Rassen herangezogen, die Abteilung

Schafzucht „Wilhelm Pieck“ eröffnet und schließlich auch Ställe für die

Kaninchenzucht

„Günther Mittag“ und die Hähnchenzucht „Otto Grotewohl“ aufgebaut.

Als ein besonderes

Bonbon leistete sich MTH noch die Schlangenzucht „Erich Mielke“ und

erklärte

den Genossen, dass es hier um die Geheimproduktion der Delikatesse

Schlangenfleisch für das Politbüro in Wandlitz ginge.

Schließlich

war es aber damit vorbei. MTHs Eltern hatten über Vitamin B einen hohen

SED-Funktionär dazu gebracht, die Bewährung in der Produktion

aufzuheben. Bedingung

war allerdings, dass die Partei über MTHs Einsatz- und Arbeitsort

bestimmen

durfte. So kam es, dass er nach einem halben Jahr in der

Stasi-bewachten Apotheke

seiner Eltern zum stellvertretenden Abteilungsleiter der

Ziegenzucht-LPG

„Walter Ulbricht“ in Brandenburg ernannt wurde. Stasi und SED hatten

erkannt,

welches Organisationstalent in MTH schlummerte und sein Wissen über

Ziegen

und andere Kleinnutztiere war auch nicht verborgen geblieben.

Gleichzeitig war

aber klar, dass MTH seine Stelle in keiner Weise zur Gefährdung des

Realsozialismus

ausnutzen sollte, sodass ein umfangreicher Überwachungs- und

Spitzelapparat auf

ihn angesetzt wurde. MTH störte sich nicht daran und ging frisch ans

Werk. Die

LPG wurde aufgemöbelt, Ziegen aller Rassen herangezogen, die Abteilung

Schafzucht „Wilhelm Pieck“ eröffnet und schließlich auch Ställe für die

Kaninchenzucht

„Günther Mittag“ und die Hähnchenzucht „Otto Grotewohl“ aufgebaut.

Als ein besonderes

Bonbon leistete sich MTH noch die Schlangenzucht „Erich Mielke“ und

erklärte

den Genossen, dass es hier um die Geheimproduktion der Delikatesse

Schlangenfleisch für das Politbüro in Wandlitz ginge.

Da die Erfolge nicht auf sich warten

ließen, folgte

ein unaufhörlicher Aufstieg, der durch den sog. demokratischen

Zentralismus

noch beschleunigt wurde. MTH wurde Erster Sekretär des allgemeinen

Verbands

für Klein- und Nutztiere der DDR und reiste durchs Land. Durch

Ausspielen

seiner umfangreichen aber unabhängig agierenden Aufsichtspersonen

aus der

Staatssicherheit gelang es ihm, mehr und mehr Freiräume zu schaffen.

So war beispielsweise

die aufgebaute Habicht- und Schleiereulenzucht „Erich Honecker“

natürlich

ein Geheimauftrag des Verteidigungsministeriums zur Vorbereitung

von  Guerillaaktivitäten im Rahmen der

internationalen

Solidarität für Nicaragua.

Guerillaaktivitäten im Rahmen der

internationalen

Solidarität für Nicaragua.

Mit der Wende

1989 zerbrach dann

allerdings MTHs aufgebaute Nische. Als angeblicher hoher

DDR-Funktionär

wurde er gleich nach der Vereinigung 1990 fristlos entlassen und

mittellos

auf die Straße gesetzt. Klagen auf eine Mindestrente wurden

abgeschmettert,

da er in einer Führungsposition zur Stabilität der DDR

beigetragen habe.

Dass MTH dabei selber von der Stasi überwacht wurde und somit Opfer

war, wurde

vollständig ignoriert. Als er seine Akten einsah, musste er

feststellen,

dass vier Regalmeter Berichte über ihn verfasst worden waren.

Zeitweise

waren 24 inoffizielle Mitarbeiter auf ihn angesetzt, darunter

Spezialisten

für Ziegen, Schlangen und Greifvögel. Es wurde genauestens registriert

und

dokumentiert, in welchem Rhythmus MTH die Ziegen auf den Weiden

umsetzte, wann

er von den üblichen Ziegenfütterungszeiten abgewichen war, dass er

beim

Füttern der Greifvögel immer „einen für Onkel Honecker, einen für

Onkel

Mielke …“

Mit der Wende

1989 zerbrach dann

allerdings MTHs aufgebaute Nische. Als angeblicher hoher

DDR-Funktionär

wurde er gleich nach der Vereinigung 1990 fristlos entlassen und

mittellos

auf die Straße gesetzt. Klagen auf eine Mindestrente wurden

abgeschmettert,

da er in einer Führungsposition zur Stabilität der DDR

beigetragen habe.

Dass MTH dabei selber von der Stasi überwacht wurde und somit Opfer

war, wurde

vollständig ignoriert. Als er seine Akten einsah, musste er

feststellen,

dass vier Regalmeter Berichte über ihn verfasst worden waren.

Zeitweise

waren 24 inoffizielle Mitarbeiter auf ihn angesetzt, darunter

Spezialisten

für Ziegen, Schlangen und Greifvögel. Es wurde genauestens registriert

und

dokumentiert, in welchem Rhythmus MTH die Ziegen auf den Weiden

umsetzte, wann

er von den üblichen Ziegenfütterungszeiten abgewichen war, dass er

beim

Füttern der Greifvögel immer „einen für Onkel Honecker, einen für

Onkel

Mielke …“  sagte. Aber selbst diese nachweisliche

Verfolgung

nützte nichts.

sagte. Aber selbst diese nachweisliche

Verfolgung

nützte nichts.

Der Verfassungsschutz und der Militärische Abschirmdienst der BRD bezichtigten ihn der Unterstützung von militanten kommunistischen Aktionen und belegten dies mit der Habicht- und Schleiereulenzucht „Erich Honecker“. Und auch die Schlangezucht „Erich Mielke“ wurde reißerisch von der Bild-Zeitung ausgeschlachtet: MTH habe angeblich auftragsgemäß Schlangenleder für die Schuhe der verwöhnten Töchter der SED-Bonzen produziert. So blieb für MTH nur, sich mit einigen wenigen verbliebenen Ziegen in eine kleine Hütte in den Weiten Brandenburgs zurückzuziehen und man kann sagen: Man gut, dass es nicht so gekommen ist...

Michael Till Heinze

als Pharmazeut

Bekanntermaßen war es ja so, dass MTHs Eltern

nicht in

Beeskow verweilten, sondern nach dem Krieg über Umwege in Osnabrück

landeten.

Dies hatte nicht nur zur Folge, dass es kein Ziegenzuchtkombinat

„Walter

Ulbricht“ gab, sondern es eröffneten sich auch andere

Entfaltungsmöglichkeiten.

Es war ja seitens der Eltern vorgesehen, dass MTH nach dem Abitur eine

pharmazeutische Ausbildung machen sollte, um die Apotheke zu

übernehmen. Schon

während des Studiums der  Pharmazie fiel MTH als begeisterter

Experimentator

auf, der verschiedene Substanzen kombinierte und daraus wiederum neu

entstandene Substanzen extrahierte. Diese Experimentierfreude hielt

auch an,

als er bereits als Apotheker in Osnabrück tätig war und seinem Vater

die Buch-

und Geschäftsführung überließ.

MTH stand zumeist im kleinen

pharmazeutischen Labor

und experimentierte. Neue Cremes, Salben und Tröpfchen wurden auf

Verträglichkeit natürlich zunächst im Selbstversuch getestet, bevor

sie dann

in den Handel eingeschleust

Pharmazie fiel MTH als begeisterter

Experimentator

auf, der verschiedene Substanzen kombinierte und daraus wiederum neu

entstandene Substanzen extrahierte. Diese Experimentierfreude hielt

auch an,

als er bereits als Apotheker in Osnabrück tätig war und seinem Vater

die Buch-

und Geschäftsführung überließ.

MTH stand zumeist im kleinen

pharmazeutischen Labor

und experimentierte. Neue Cremes, Salben und Tröpfchen wurden auf

Verträglichkeit natürlich zunächst im Selbstversuch getestet, bevor

sie dann

in den Handel eingeschleust  wurden. Dies war zwar nicht ganz legal und

insbesondere

die Arzneimittelaufsicht und die Apothekenkammer hätten die

Apothekerapprobation

sofort entzogen, doch MTH kümmerte dies wenig. Zu seinen

Apothekerkollegen,

die zumeist auf dem Golfplatz oder auf den Tennisplätzen zu finden

waren,

hatte er kaum Kontakt. Nur wenn diese wieder einen ihrer Vertreter zu

ihm

schickten und an angeblich traditionelle Absprachen hinsichtlich

Arzneimittelpreise

und inoffizielle Kundenbezirke erinnerten, musste MTH sich mit

ihnen

auseinandersetzen. Dies endete meistens damit, dass er die Kollegen

mit

einem „Weiß ich doch nicht, warum alle Patienten immer zu mir kommen!“

hinauswarf.

wurden. Dies war zwar nicht ganz legal und

insbesondere

die Arzneimittelaufsicht und die Apothekenkammer hätten die

Apothekerapprobation

sofort entzogen, doch MTH kümmerte dies wenig. Zu seinen

Apothekerkollegen,

die zumeist auf dem Golfplatz oder auf den Tennisplätzen zu finden

waren,

hatte er kaum Kontakt. Nur wenn diese wieder einen ihrer Vertreter zu

ihm

schickten und an angeblich traditionelle Absprachen hinsichtlich

Arzneimittelpreise

und inoffizielle Kundenbezirke erinnerten, musste MTH sich mit

ihnen

auseinandersetzen. Dies endete meistens damit, dass er die Kollegen

mit

einem „Weiß ich doch nicht, warum alle Patienten immer zu mir kommen!“

hinauswarf.

Mit der Zeit zeigte sich in

der Tat, dass MTH ein Händchen für Salben, Cremes, Tröpfchen und

Wässerchen

hatte. Es sprach sich herum, dass es in Heinzes Apotheke

außergewöhnliche und

individuell produzierte Mittel für fast alle Wehwehchen gab – und dies

zumeist

auf Naturbasis. Am besten lief eine Creme aus besonderen

Naturkräuterextrakten,

die MTH in seinem eigenen Garten heranzog. Zwar enthielt diese nicht

ganz legal

eine ordentliche Portion Hanf, aber gerade dies machte scheinbar die

gute

Wirksamkeit des Mittelchens aus. Es ergab sich, dass MTH nach und nach

einen

Versandbetrieb aufbaute, einen eigenen Katalog herausbrachte und die

Nachfrage

kaum bedienen konnte. Dies blieb natürlich nicht unbeobachtet und so

kam es,

dass nach einiger Zeit ein Pharmavertreter vor der Tür stand. Wie

üblich holte

MTH beim Anblick des Pharmavertreters aus dem Garten seine Mistforke,

doch

überzeugte dieser ihn schnell, dass er nicht verkaufen, sondern kaufen

wollte.

Im Auftrag eines großen Pharmaunternehmens aus Leverkusen bot der

Unterhändler an, den Versand und die Vermarktung des bisherigen

Selbstvertriebs

zu übernehmen. MTH sollte neben einer üppigen Gewinnbeteiligung

zusätzlich

mehrere Angestellte für die Produktion erhalten, sich vertraglich

verpflichten,

weiter zu experimentieren, und für die Werbung verfügbar sein. Freudig

ging der

Osnabrücker Apotheker auf das Angebot ein, denn es verschaffte ihm

neue

Freiräume. Das ganze Abrechnen, Verpacken und Versenden war ihm schon

länger

auf den Geist gegangen und er war kaum noch zum Experimentieren

gekommen.

Mit der Zeit zeigte sich in

der Tat, dass MTH ein Händchen für Salben, Cremes, Tröpfchen und

Wässerchen

hatte. Es sprach sich herum, dass es in Heinzes Apotheke

außergewöhnliche und

individuell produzierte Mittel für fast alle Wehwehchen gab – und dies

zumeist

auf Naturbasis. Am besten lief eine Creme aus besonderen

Naturkräuterextrakten,

die MTH in seinem eigenen Garten heranzog. Zwar enthielt diese nicht

ganz legal

eine ordentliche Portion Hanf, aber gerade dies machte scheinbar die

gute

Wirksamkeit des Mittelchens aus. Es ergab sich, dass MTH nach und nach

einen

Versandbetrieb aufbaute, einen eigenen Katalog herausbrachte und die

Nachfrage

kaum bedienen konnte. Dies blieb natürlich nicht unbeobachtet und so

kam es,

dass nach einiger Zeit ein Pharmavertreter vor der Tür stand. Wie

üblich holte

MTH beim Anblick des Pharmavertreters aus dem Garten seine Mistforke,

doch

überzeugte dieser ihn schnell, dass er nicht verkaufen, sondern kaufen

wollte.

Im Auftrag eines großen Pharmaunternehmens aus Leverkusen bot der

Unterhändler an, den Versand und die Vermarktung des bisherigen

Selbstvertriebs

zu übernehmen. MTH sollte neben einer üppigen Gewinnbeteiligung

zusätzlich

mehrere Angestellte für die Produktion erhalten, sich vertraglich

verpflichten,

weiter zu experimentieren, und für die Werbung verfügbar sein. Freudig

ging der

Osnabrücker Apotheker auf das Angebot ein, denn es verschaffte ihm

neue

Freiräume. Das ganze Abrechnen, Verpacken und Versenden war ihm schon

länger

auf den Geist gegangen und er war kaum noch zum Experimentieren

gekommen.

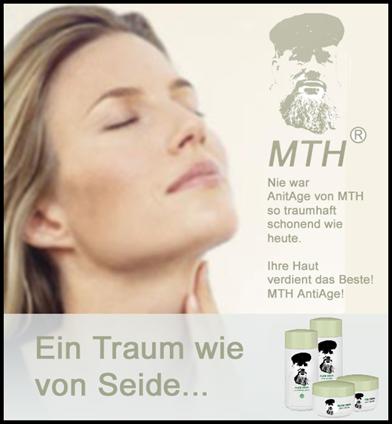

Leider zeigte sich allerdings nach kurzer

Zeit, dass

Geschäfte mit der Pharmaindustrie grundsätzlich gefährlich sind.

Anfangs schien

der Vertrag noch zu halten, was er versprach. MTH brauchte sich

verwaltungsmäßig um nichts mehr zu kümmern und die Gewinne sprudelten.

Zwar

wunderte er sich, dass seine wenigen Cremes, Salben und Tröpfchen so

viel

Gewinn abwarfen, doch dachte er, die Pharmaindustrie wird schon die

Preise

entsprechend erhöht haben. Was aber tatsächlich hinter den großen

Gewinnen

stand, erfuhr MTH im Wartezimmer beim Zahnarzt, als er per Zufall in

einer

Frauenzeitschrift blätterte. In einem doppelseitigen Inserat wurde

dort mit

einem Foto von ihm für eine Anti-Falten-Creme geworben, die er nie

hergestellt

hatte. Etwas später sah er sich im Fernsehen in einem Werbespot

wieder, in

dem eine Hautcreme „MTH – AntiAge“ (sprich: em-ti-etsch - anti-etsch)

angepriesen

wurde. Auffällig war auch, dass er eine Einladung vom

Apothekerverband bekam,

da seine Kollegen, mit denen er keinen Umgang mehr pflegte, ihn für

den Apotheker

des Jahres vorgeschlagen hatten. Und als dann noch in der

Apotheken-Umschau

ein mehrseitiger Bericht über ihn und seine angebliche Anti-Age Creme

erschien,

wendete er sich an den Pharmavertreter und wollte seinen Vertrag

auflösen.

Leider zeigte sich allerdings nach kurzer

Zeit, dass

Geschäfte mit der Pharmaindustrie grundsätzlich gefährlich sind.

Anfangs schien

der Vertrag noch zu halten, was er versprach. MTH brauchte sich

verwaltungsmäßig um nichts mehr zu kümmern und die Gewinne sprudelten.

Zwar

wunderte er sich, dass seine wenigen Cremes, Salben und Tröpfchen so

viel

Gewinn abwarfen, doch dachte er, die Pharmaindustrie wird schon die

Preise

entsprechend erhöht haben. Was aber tatsächlich hinter den großen

Gewinnen

stand, erfuhr MTH im Wartezimmer beim Zahnarzt, als er per Zufall in

einer

Frauenzeitschrift blätterte. In einem doppelseitigen Inserat wurde

dort mit

einem Foto von ihm für eine Anti-Falten-Creme geworben, die er nie

hergestellt

hatte. Etwas später sah er sich im Fernsehen in einem Werbespot

wieder, in

dem eine Hautcreme „MTH – AntiAge“ (sprich: em-ti-etsch - anti-etsch)

angepriesen

wurde. Auffällig war auch, dass er eine Einladung vom

Apothekerverband bekam,

da seine Kollegen, mit denen er keinen Umgang mehr pflegte, ihn für

den Apotheker

des Jahres vorgeschlagen hatten. Und als dann noch in der

Apotheken-Umschau

ein mehrseitiger Bericht über ihn und seine angebliche Anti-Age Creme

erschien,

wendete er sich an den Pharmavertreter und wollte seinen Vertrag

auflösen.

Wie zu erwarten war, wurde dies abgelehnt und auf das Kleingedruckte im Vertrag verwiesen. Dort hatte MTH sich verpflichtet, mit seinem Namen für seine Produkte zu werben. Außerdem war der Vertrag auf 20 Jahre Laufzeit abgeschlossen und das Pharmaunternehmen drohte Millionenforderungen an, falls MTH vertragsbrüchig würde. Sein Hinweis, dass er die Anti-Age Creme gar nicht produziert hätte, wurde zurückgewiesen, denn es handele sich sehr wohl um sein Produkt. Er hätte es zwar während seiner Studentenzeit für die Milchziegenzucht zur Vorbeugung von Euterentzündungen entwickelt, aber dies sei egal. Die Großproduktion laufe nun einmal und er sei vertraglich verpflichtet.

Nach und nach

erfuhr MTH, mit welchem

strategischen Aufwand die Pharmaindustrie die Vermarktung dieser

Ziegencreme

vorangetrieben hatte. Er selber war nur ein kleines Feigenblatt in dem

Programm und diente dazu, Kontakt zum Kunden herzustellen, frei nach

dem

Motto „Aus Ihrer Apotheke vor Ort“. MTH musste Fernsehauftritte über

sich

ergehen lassen, Gesundheitsmagazine, Talkshows wie etwa bei Sabine

Christiansen

usw. usw. Bei Pharmakongressen wurden ihm für seine angeblich

revolutionäre

Anti-Age Creme Preise verliehen und der Slogan „MTH – AntiAge“

wurde

geschützt und hatte einen Wert von mehreren Millionen Euro. Der

Spruch

wurde sogar so berühmt und eingängig, dass in der Bundesliga

Fußballfans die

gegnerische Mannschaft mit „em-ti-etsch - anti-etsch“ verhöhnten.

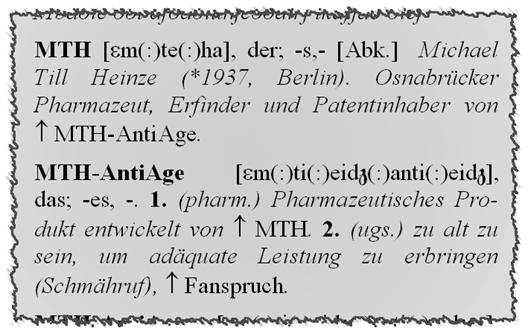

Wikipedia hatte

bereits nach kurzer Zeit eine Webseite zur Erläuterung von „MTH“ ins

Netz

gestellt und auch die Duden-Redaktion nahm in der Rekordzeit von drei

Jahren

„MTH“ in ihr Verzeichnis deutscher Abkürzungen auf. MTH war darüber

natürlich

alles andere als glücklich. Zwar war er inzwischen Ehrenbürger

seiner Heimatstadt

und Millionär, aber sein Name war untrennbar mit einer

Ziegeneutercreme

verbunden, die sich nun Millionen Frauen ins Gesicht schmierten. Man

gut,

dass es nicht so gekommen ist...

Nach und nach

erfuhr MTH, mit welchem

strategischen Aufwand die Pharmaindustrie die Vermarktung dieser

Ziegencreme

vorangetrieben hatte. Er selber war nur ein kleines Feigenblatt in dem

Programm und diente dazu, Kontakt zum Kunden herzustellen, frei nach

dem

Motto „Aus Ihrer Apotheke vor Ort“. MTH musste Fernsehauftritte über

sich

ergehen lassen, Gesundheitsmagazine, Talkshows wie etwa bei Sabine

Christiansen

usw. usw. Bei Pharmakongressen wurden ihm für seine angeblich

revolutionäre

Anti-Age Creme Preise verliehen und der Slogan „MTH – AntiAge“

wurde

geschützt und hatte einen Wert von mehreren Millionen Euro. Der

Spruch

wurde sogar so berühmt und eingängig, dass in der Bundesliga

Fußballfans die

gegnerische Mannschaft mit „em-ti-etsch - anti-etsch“ verhöhnten.

Wikipedia hatte

bereits nach kurzer Zeit eine Webseite zur Erläuterung von „MTH“ ins

Netz

gestellt und auch die Duden-Redaktion nahm in der Rekordzeit von drei

Jahren

„MTH“ in ihr Verzeichnis deutscher Abkürzungen auf. MTH war darüber

natürlich

alles andere als glücklich. Zwar war er inzwischen Ehrenbürger

seiner Heimatstadt

und Millionär, aber sein Name war untrennbar mit einer

Ziegeneutercreme

verbunden, die sich nun Millionen Frauen ins Gesicht schmierten. Man

gut,

dass es nicht so gekommen ist...

Michael Till Heinze

als Literat

Glücklicherweise ist der pharmazeutische Kelch an MTH vorüber gegangen und er selbst hat mit dem Abbruch der Pharmazieausbildung tatkräftig die Notbremse gezogen. Eigentlich war er in jungen Jahren sowieso eher der Kunst und Literatur zugewandt und so ergab es sich, dass Michael als Abiturient bereits der Lyrik verfallen war. Davon zeugten nicht nur unzählig viele Bücher in seinem Regal, die das Etikett „Literatur“ verdienen, sondern auch seine Tätigkeit als Redakteur und Herausgeber der „Flugschrift für Lyrik“ während seiner Studentenzeit. Dass es bei diesem studentischen Selbstvertrieb natürlich nicht bleiben konnte, war logisch, denn auch schon in den Studentenjahren war klar, wenn MTH etwas macht, dann richtig. So folgten den poetischen und prosaischen Beiträgen kleine Theaterstücke, wobei MTH insbesondere zu Dramen und Tragödien neigte, aber auch das absurde Theater nicht gänzlich unbeachtet ließ. Seine Eltern wunderten sich inzwischen über gar nichts mehr und waren vollkommen hoffnungslos, als der Erstgeborene zum zweiten Mal alles hinwarf. Michael schmiss das Lehramtsstudium an der PH Osnabrück und ging zum Studium der Literatur- und Theaterwissenschaft nach Berlin.

Dort

fand er sich in illustren Kreisen der deutschen

Nachkriegsschriftsteller

wieder. Er las sich eifrig durch die neuere Literatur, nahm an

Diskussionsrunden teil, besuchte oft das Theater und war auch modernen

Experimenten nicht abgeneigt. Einzig und allein die Musik, und hier

insbesondere

die Opern, wollten ihm in keiner Weise gefallen. Sein Talent zum

Schreiben

brachte ihm diverse Veröffentlichungen in der Zeitschrift „Epik und

Lyrik der

60er“ ein und sein Name wurde innerhalb eines immer größer werdenden

Zirkels

von Eingeweihten ein Begriff. Kleine Bühnen baten ihn inzwischen darum,

seine

Stücke zu inszenieren, und endlich mit dem Magister der

Literaturwissenschaft

der Berliner Universität ausgezeichnet, konnte er sich ganz dem

Schreiben

widmen. Leider brachte dies wenig Geld ein und MTH sah sich nach

einiger

Zeit gezwungen, wieder nach Osnabrück zurückzukehren, um in der

elterlichen

Apotheke auszuhelfen. Dies allerdings hinderte ihn nicht daran,

sofort

Kontakte zum Osnabrücker Theater zu suchen und dort nach und nach die

Aufführung einiger seiner Stücke durchzusetzen. Nach dem Motto

„Besser in

der Provinz ein kleiner König als in der Welt ein großer Knecht“ stieg

MTH zum

Osnabrücker Literaten Nr. 1 auf. Relativ schnell folgten Aufführungen

seiner

Dramen in Hannover und Bremen, denn die westdeutsche Gesellschaft

lechzte nach

Nachwuchsschriftstellern. Die Provinzkritiker zeigten sich begeistert

und so

drang sein Name nach und nach auch in höhere Sphären vor, insbesondere

als Hans

Werner Richter bei einer Lesung in Hannover MTHs neuesten Band mit

Lyrik und

Novellen in die Hand bekam.

Dort

fand er sich in illustren Kreisen der deutschen

Nachkriegsschriftsteller

wieder. Er las sich eifrig durch die neuere Literatur, nahm an

Diskussionsrunden teil, besuchte oft das Theater und war auch modernen

Experimenten nicht abgeneigt. Einzig und allein die Musik, und hier

insbesondere

die Opern, wollten ihm in keiner Weise gefallen. Sein Talent zum

Schreiben

brachte ihm diverse Veröffentlichungen in der Zeitschrift „Epik und

Lyrik der

60er“ ein und sein Name wurde innerhalb eines immer größer werdenden

Zirkels

von Eingeweihten ein Begriff. Kleine Bühnen baten ihn inzwischen darum,

seine

Stücke zu inszenieren, und endlich mit dem Magister der

Literaturwissenschaft

der Berliner Universität ausgezeichnet, konnte er sich ganz dem

Schreiben

widmen. Leider brachte dies wenig Geld ein und MTH sah sich nach

einiger

Zeit gezwungen, wieder nach Osnabrück zurückzukehren, um in der

elterlichen

Apotheke auszuhelfen. Dies allerdings hinderte ihn nicht daran,

sofort

Kontakte zum Osnabrücker Theater zu suchen und dort nach und nach die

Aufführung einiger seiner Stücke durchzusetzen. Nach dem Motto

„Besser in

der Provinz ein kleiner König als in der Welt ein großer Knecht“ stieg

MTH zum

Osnabrücker Literaten Nr. 1 auf. Relativ schnell folgten Aufführungen

seiner

Dramen in Hannover und Bremen, denn die westdeutsche Gesellschaft

lechzte nach

Nachwuchsschriftstellern. Die Provinzkritiker zeigten sich begeistert

und so

drang sein Name nach und nach auch in höhere Sphären vor, insbesondere

als Hans

Werner Richter bei einer Lesung in Hannover MTHs neuesten Band mit

Lyrik und

Novellen in die Hand bekam.

So kam es, dass eines Tages in der Osnabrücker Apotheke eine Einladung der Gruppe 47 einging: MTH wurde aufgefordert, auf dem nächsten Treffen des illustren Kreises der bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Schriftsteller vorzutragen. Es war klar, dass dies zweierlei bedeuten konnte: Entweder der Durchbruch oder die Vernichtung, denn bei den Treffen der Gruppe 47 waren auch immer Vertreter aller Verlage dabei, um gleich die geweihten Nachwuchsstars unter Vertrag zu nehmen. MTHs Eltern begannen sich erstmals für das Werk ihres Sprösslings zu interessieren und wollten sogar das Reisegeld nach Berlin spendieren. Allerdings zogen sie das Angebot kurzerhand wieder zurück, als der Sohn sich weigerte, den Blaumann gegen einen Anzug auszutauschen: MTH wollte auch vor den selbstgeweihten hohen Herren nicht kuschen. So ergab es sich, dass er in einer noblen Berliner Villa am Wannsee vor dem bedeutendsten Publikum der Nachkriegsgeschichte einige seiner Gedichte und einen Auszug aus einem gerade beendeten Drama vortrug – und zwar in unkonventioneller Kleidung. Die Reaktion war, kurz gesagt, ein rauschender Beifall und Begeisterung. MTH wurde als überzeugender Nachwuchsschriftsteller angesehen und ihm eine steile Karriere vorausgesagt. Die Gruppe 47 beschloss einige Wochen später, MTH den Nachwuchspreis zu verleihen, der mit einem hübschen Preisgeld ausgestattet war. Angemerkt sei, dass der Blaumann überhaupt kein Problem machte, denn es war das Jahr 1968 und die Kleidung ging als avantgardistisch durch. Kritiker haben allerdings später behauptet, MTHs Durchbruch sei nur auf seinen Blaumann zurückzuführen.

Die

Auswirkungen des Berlinbesuches

ließen nicht lange auf sich warten. Die Verlage schickten Vertreter in

die

Osnabrücker Apotheke und MTHs Vater konnte glücklicherweise einige

schlimme

Fehler des Sohnemanns beim Vertragsabschluss verhindern. Anfragen von

Theaterbühnen aus Hamburg, München und Berlin folgten; MTH war in den

kommenden

zehn Jahren immer unterwegs und inszenierte seine Stücke. Schließlich

bot das

Wiener Burgtheater ihm Anfang der 1980er Jahre eine Intendantur an, die

er

kurzerhand annahm. Wer glaubt, dass dies zu einer Unterbrechung oder

gar Ende

der rastlosen Tätigkeiten geführt hätte, der sah sich schnell

getäuscht. Aufführungen

in New York, Paris und London standen auf dem Plan, gepaart mit

Lesungen in

vielen Städten Deutschlands. Die üblichen Preise und Auszeichnungen

folgten,

angefangen vom Heinrich-Heine-Preis in Düsseldorf bis hin zum

Friedenspreis

des Deutschen Buchhandels. Jährliche Lesungen auf der Eröffnung der

Frankfurter Buchmesse waren fest eingeplant und Fernsehauftritte in

Talkshows

und Sendungen des TV Feuilletons unzählig. Berühmt wurden MTHs

Auftritte im

Literarischen Quartett bei Marcel Reich-Ranicki, bei denen er sich mit

dem

Literaturpapst Rededuelle und Debatten auf höchstem Niveau lieferte,

welche in

die Fernsehgeschichte eingingen.

Die

Auswirkungen des Berlinbesuches

ließen nicht lange auf sich warten. Die Verlage schickten Vertreter in

die

Osnabrücker Apotheke und MTHs Vater konnte glücklicherweise einige

schlimme

Fehler des Sohnemanns beim Vertragsabschluss verhindern. Anfragen von

Theaterbühnen aus Hamburg, München und Berlin folgten; MTH war in den

kommenden

zehn Jahren immer unterwegs und inszenierte seine Stücke. Schließlich

bot das

Wiener Burgtheater ihm Anfang der 1980er Jahre eine Intendantur an, die

er

kurzerhand annahm. Wer glaubt, dass dies zu einer Unterbrechung oder

gar Ende

der rastlosen Tätigkeiten geführt hätte, der sah sich schnell

getäuscht. Aufführungen

in New York, Paris und London standen auf dem Plan, gepaart mit

Lesungen in

vielen Städten Deutschlands. Die üblichen Preise und Auszeichnungen

folgten,

angefangen vom Heinrich-Heine-Preis in Düsseldorf bis hin zum

Friedenspreis

des Deutschen Buchhandels. Jährliche Lesungen auf der Eröffnung der

Frankfurter Buchmesse waren fest eingeplant und Fernsehauftritte in

Talkshows

und Sendungen des TV Feuilletons unzählig. Berühmt wurden MTHs

Auftritte im

Literarischen Quartett bei Marcel Reich-Ranicki, bei denen er sich mit

dem

Literaturpapst Rededuelle und Debatten auf höchstem Niveau lieferte,

welche in

die Fernsehgeschichte eingingen.

Dies alles war natürlich einerseits nett, da

der

Erfolg zu genießen war. Andererseits stellte MTH fest, dass er nur noch

am

Reisen war und nur noch in Hotelbetten übernachtete. Als im Jahr 2001

schließlich auch noch der Literaturnobelpreis an MTH verliehen wurde,

zeigte

sich die negative Seite des Ruhmes in Gänze. Nicht mehr nur die

Literatur- und

Theaterkreise verlangten seine Auftritte, sondern auch die Politik

vereinnahmte den deutschen Nobelpreisträger, mit dabei insbesondere

diejenigen

Personen, die in jungen Jahren abfällig über MTHs Lyrik und Prosa

geschimpft

hatten. Es zeigte sich die ganze Verlogenheit der Politiker- und

Journalistenkaste,

was MTH mehr und mehr in Wut versetzte. Gleichzeitig stellte er fest,

dass er

nur noch über seine Werke sprach, aber durch die vielen Termine kaum

mehr die

Zeit und die Ruhe hatte, neue Werke zu schaffen. MTH fand sich wieder,

eingeklemmt

zwischen kreativem Schöpferdrang und rastloser Zeitverschwendung

durch

gesellschaftliche Verpflichtungen, aus denen es kein Entrinnen gab.

Man

gut, dass es nicht so gekommen ist...

Dies alles war natürlich einerseits nett, da

der

Erfolg zu genießen war. Andererseits stellte MTH fest, dass er nur noch

am

Reisen war und nur noch in Hotelbetten übernachtete. Als im Jahr 2001

schließlich auch noch der Literaturnobelpreis an MTH verliehen wurde,

zeigte

sich die negative Seite des Ruhmes in Gänze. Nicht mehr nur die

Literatur- und

Theaterkreise verlangten seine Auftritte, sondern auch die Politik

vereinnahmte den deutschen Nobelpreisträger, mit dabei insbesondere

diejenigen

Personen, die in jungen Jahren abfällig über MTHs Lyrik und Prosa

geschimpft

hatten. Es zeigte sich die ganze Verlogenheit der Politiker- und

Journalistenkaste,

was MTH mehr und mehr in Wut versetzte. Gleichzeitig stellte er fest,

dass er

nur noch über seine Werke sprach, aber durch die vielen Termine kaum

mehr die

Zeit und die Ruhe hatte, neue Werke zu schaffen. MTH fand sich wieder,

eingeklemmt

zwischen kreativem Schöpferdrang und rastloser Zeitverschwendung

durch

gesellschaftliche Verpflichtungen, aus denen es kein Entrinnen gab.

Man

gut, dass es nicht so gekommen ist...

Michael Till Heinze

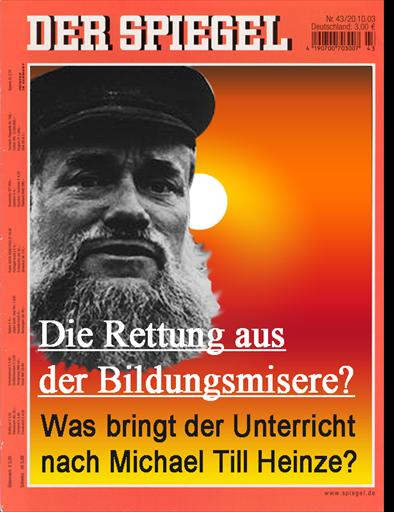

als Bildungsforscher

Wie ja allgemein bekannt, ist aus der Literaturkarriere glücklicherweise nichts geworden. Stattdessen hat Michael das Lehramtsstudium ordnungsgemäß abgeschlossen und eine Lehrerstelle in Ostfriesland angetreten. Nach einiger Zeit schaffte er es sogar, auf die Schulleiterstelle der Volksschule Backemoor befördert zu werden. Dies war die Initialzündung zu einem systematischen Umsetzen seiner zukunftsorientierten bildungspolitischen Ideen. Zwar brauchte er erst einige Zeit, um die Backemoorer Bevölkerung zu überzeugen, dann aber hatte er praktisch freie Hand und konnte gestalten, wie er es wollte. Aus heutiger Sicht ist es nahezu unglaublich, in welch vielfältiger Weise MTH bereits in den frühen 1970er Jahren moderne Bildungskonzepte entwickelte und auch in den Schulalltag implementierte. Interessierte Leser seien hier auf das wissenschaftliche Opus von Webbe Heinze hingewiesen, der dieses 2001 mittels Archivforschung sowie durch biografieanalytischen Zeitzeugeninterviews überzeugend nachgewiesen hat.

Entsprechend

gilt die Backemoorer

Schule unter der Leitung von MTH aus heutiger Sicht als Keimzelle

verschiedener

Bildungskonzepte, die nicht nur eine adaptive Schülerorientierung

fokussierten,

sondern auch ein reflektiertes Lehrerhandeln zur kognitiven Aktivierung

der

Lernenden in den Vordergrund stellten. So führte MTH in seinen

Anfangsjahren

bereits Maßnahmen zur frühkindlichen und vorschulischen Bildung durch,

die in

der bildungspolitischen Diskussion erst seit 2005 solch einen

Stellenwert

innehaben, der eine breite praktische Umsetzung bewirken könnte. Zu

nennen

sind natürlich auch die Konzepte des Offenen Unterrichts, die sich in

den

1980er Jahren langsam in der deutschen Grundschulpädagogik

durchsetzten und

heute nicht mehr wegzudenken sind. MTH verfolgte diese Unterrichtsform

in

seiner Schule bereits zu Beginn der 1970er Jahre. Aber auch die

evidenzbasierte

Unterrichtsplanung, welche die Verwendung von standardisierten

Leistungstests

als eine von mehreren Grundlagen für die Planung des weiteren

Unterrichts

vorsah, wurde in Backemoor bereits praktiziert. Während sich heute

Lehrer mit

Gewalt gegen standardisierte Orientierungs- und Vergleichsarbeiten

wehren, da

sie scheinbar befürchten, nicht mit den Ergebnissen umgehen zu können

und

testgläubig zu werden, wurden an Heinzes Schule Tests als eine Methode

zur

Individualdiagnostik herangezogen, um sinnvolle ergänzende

Lerngelegenheiten zu

gestalten. Individualisierung der Lerngelegenheiten im Unterricht, ein

Schlagwort der Schulpädagogik der 1990er Jahre, war in Backemoor schon

20

Jahre zuvor Standard.

Entsprechend

gilt die Backemoorer

Schule unter der Leitung von MTH aus heutiger Sicht als Keimzelle

verschiedener

Bildungskonzepte, die nicht nur eine adaptive Schülerorientierung

fokussierten,

sondern auch ein reflektiertes Lehrerhandeln zur kognitiven Aktivierung

der

Lernenden in den Vordergrund stellten. So führte MTH in seinen

Anfangsjahren

bereits Maßnahmen zur frühkindlichen und vorschulischen Bildung durch,

die in

der bildungspolitischen Diskussion erst seit 2005 solch einen

Stellenwert

innehaben, der eine breite praktische Umsetzung bewirken könnte. Zu

nennen

sind natürlich auch die Konzepte des Offenen Unterrichts, die sich in

den

1980er Jahren langsam in der deutschen Grundschulpädagogik

durchsetzten und

heute nicht mehr wegzudenken sind. MTH verfolgte diese Unterrichtsform

in

seiner Schule bereits zu Beginn der 1970er Jahre. Aber auch die

evidenzbasierte

Unterrichtsplanung, welche die Verwendung von standardisierten

Leistungstests

als eine von mehreren Grundlagen für die Planung des weiteren

Unterrichts

vorsah, wurde in Backemoor bereits praktiziert. Während sich heute

Lehrer mit

Gewalt gegen standardisierte Orientierungs- und Vergleichsarbeiten

wehren, da

sie scheinbar befürchten, nicht mit den Ergebnissen umgehen zu können

und

testgläubig zu werden, wurden an Heinzes Schule Tests als eine Methode

zur

Individualdiagnostik herangezogen, um sinnvolle ergänzende

Lerngelegenheiten zu

gestalten. Individualisierung der Lerngelegenheiten im Unterricht, ein

Schlagwort der Schulpädagogik der 1990er Jahre, war in Backemoor schon

20

Jahre zuvor Standard.

Nun ist es aber nicht so, dass MTHs

Schulpraxis auf

offene Ohren gestoßen wäre. Insbesondere MTHs kreativer Umgang mit den

Lehrplänen,

d.h. die Nutzung von Lehrplänen als Zielvorgaben für zu erreichende

Schülerkompetenzen, wurde von Kollegen und Schulverwaltung alles

andere als

positiv gesehen. Während heute kompetenzorientierte Curricula das

Mittel der

Wahl sind und unsere Bildungspolitiker mit jahrzehnterlanger

Verspätung

endlich 2004 Bildungsstandards in Deutschland eingeführt haben, hatte

sich MTH

bereits in den 1970er Jahren wie viele Länder der Welt einer

Kompetenzorientierung verschrieben, frei nach dem Motto: Wichtig ist

nicht nur,

was und wie etwas gemacht wird, sondern viel wichtiger ist, was die

Kinder

hinterher können. Dass dies bei den Bildungsbürokraten und Schulräten

auf

Widerstand stieß, war vorauszusehen. Dies lag vor allem auch daran,

dass sich

MTH bei seinem Unterricht an Kriterien orientierte, die sich erst 20

Jahre

später in der Schulpraxis in Anfängen etablieren sollten. Hervorzuheben

sind

dabei insbesondere die authentischen, situierten Lernumgebungen im

kognitivistisch-konstruktivistischen

Sinne, die den Kindern individuelle Lernerfahrungen ermöglichten und

somit

tatsächlich dem Kom petenzaufbau dienten und nicht nur dem

Erwerb von

trägem Wissen. Interessanterweise waren es gerade diese

authentischen

Lernumgebungen, die den Bildungsbürokraten sauer aufstießen; bestand

doch die

Gefahr, dass sich ein Kind erschrecken könnte, wenn es einen

lebendigen

Frosch in der Schule sieht anstelle eines harmlosen Froschbildes im

sterilen

Schulbuch.

petenzaufbau dienten und nicht nur dem

Erwerb von

trägem Wissen. Interessanterweise waren es gerade diese

authentischen

Lernumgebungen, die den Bildungsbürokraten sauer aufstießen; bestand

doch die

Gefahr, dass sich ein Kind erschrecken könnte, wenn es einen

lebendigen

Frosch in der Schule sieht anstelle eines harmlosen Froschbildes im

sterilen

Schulbuch.

Es

kann also mal wieder festgestellt werden, dass die Geschichte zeigen

wird, was

richtig und was weniger richtig ist. MTH wurde bereits in den 1980er

Jahren zu

immer mehr regionalen Lehrerfortbildungen eingeladen, um den damals

aufkommenden

Offenen Unterricht anhand von konkreten Praxisbeispielen zu

untermauern.

Schließlich setzte in den 1990er Jahren ein Run auf die kleine Schule

in

Backemoor ein und Bildungsforscher gaben sich die Klinke in die Hand.

Während

die ostfriesischen Schulräte und Kollegen immer noch nicht

erkannten, dass

sich Schule und Unterricht verändert hatten, präsentierte MTH seine

Implementation von authentischen Unterrichtsumgebungen, in denen

ein

situiertes und kontextbezogenes Lernen möglich wurde. Einladungen zu

Vorträgen

in Universitäten und auf Kongressen waren die Folge. MTH wurde

einbezogen in

die Ausarbeitung von Konzepten für modernen Schulunterricht und

schließlich

zum Berater der Kultusministerkonferenz ernannt. Das Max

Planck-Institut

für Bildungsforschung verlieh MTH die Ehrendoktorwürde. In der

Laudatio hieß

es, dass in der Backemoorer Grundschule durch MTH initiiert ein

kompetenzorientierter

Unterricht stattfindet, dem ein erweiterter Kompetenzbegriff

zugrunde liegt.

Es ging eben nicht mehr nur um Leistung im engeren Sinne, sondern auch

nicht-kognitive

Aspekte wie Interesse, Bereitschaft und soziale Fähigkeiten

wurden im

Sinne multikriterialer Bildungsziele von Schule angestrebt. Wie die

wissenschaftliche

Studie von Webbe Heinze 2001 anhand von Fallbeispielen zeigte,

wurden diese

Ziele durchaus erreicht und hatten Auswirkungen auf die

individuelle Kompetenz

des life long learning. Mit der Ehrendoktorwürde erhielt MTH auch

gleichzeitig

eine Gastprofessur für Lehr-Lern-Forschung an der Humboldt

Universität zu

Berlin.

Es

kann also mal wieder festgestellt werden, dass die Geschichte zeigen

wird, was

richtig und was weniger richtig ist. MTH wurde bereits in den 1980er

Jahren zu

immer mehr regionalen Lehrerfortbildungen eingeladen, um den damals

aufkommenden

Offenen Unterricht anhand von konkreten Praxisbeispielen zu

untermauern.

Schließlich setzte in den 1990er Jahren ein Run auf die kleine Schule

in

Backemoor ein und Bildungsforscher gaben sich die Klinke in die Hand.

Während

die ostfriesischen Schulräte und Kollegen immer noch nicht

erkannten, dass

sich Schule und Unterricht verändert hatten, präsentierte MTH seine

Implementation von authentischen Unterrichtsumgebungen, in denen

ein

situiertes und kontextbezogenes Lernen möglich wurde. Einladungen zu

Vorträgen

in Universitäten und auf Kongressen waren die Folge. MTH wurde

einbezogen in

die Ausarbeitung von Konzepten für modernen Schulunterricht und

schließlich

zum Berater der Kultusministerkonferenz ernannt. Das Max

Planck-Institut

für Bildungsforschung verlieh MTH die Ehrendoktorwürde. In der

Laudatio hieß

es, dass in der Backemoorer Grundschule durch MTH initiiert ein

kompetenzorientierter

Unterricht stattfindet, dem ein erweiterter Kompetenzbegriff

zugrunde liegt.

Es ging eben nicht mehr nur um Leistung im engeren Sinne, sondern auch

nicht-kognitive

Aspekte wie Interesse, Bereitschaft und soziale Fähigkeiten

wurden im

Sinne multikriterialer Bildungsziele von Schule angestrebt. Wie die

wissenschaftliche

Studie von Webbe Heinze 2001 anhand von Fallbeispielen zeigte,

wurden diese

Ziele durchaus erreicht und hatten Auswirkungen auf die

individuelle Kompetenz

des life long learning. Mit der Ehrendoktorwürde erhielt MTH auch

gleichzeitig

eine Gastprofessur für Lehr-Lern-Forschung an der Humboldt

Universität zu

Berlin.

Dies alles

führte natürlich dazu, dass

MTH immer seltener in Ostfriesland war. Zunächst machte ihm dies

kaum etwas

aus, da sowieso ständig Kollegen und Schulräte vorbeikamen und ihm

versicherten,

dass sie seine Bildungskonzepte angeblich schon immer gut fanden.

Nach und

nach aber zeigte sich, dass er sich kaum noch um die Schule kümmern

konnte und

maximal einen Tag die Woche dort war. Eigenen Unterricht hielt er

höchstens

noch in Form von Vorführstunden für ausländische Wissenschaftler, die

aus der

ganzen Welt anreisten. Aber dies war nicht wie früher, da durch die

Simultandolmetscher die Natürlichkeit des Unterrichts gestört wurde.

In seinem

Professorenbüro in Berlin waren leider keine Aquarien und Terrarien

erlaubt,

sodass er seine Vorlesungen über authentische Lernumgebungen nur

theoretisch

oder mit Fotomaterial halten konnte. Als er 2005 während seines

eingeladenen

Hauptvortrages auf dem Kongress der Gesellschaft für

Erziehungswissenschaften

mittels einer Tigerpython deutlich machen wollte, wie authentischer

Biologieunterricht aussieht, wäre es im vollbesetzten Audimax der

Universität

Frankfurt fast zu einer Massenpanik gekommen. Fortan verzichtete er auf

das Mitbringen

natürlicher Lerninhalte und verabreichte dem Publikum sterile

pädagogische

Kost. Mehr und mehr merkte er dabei aber, dass er sich verstellen

musste und

nur noch über Dinge sprach, anstatt diese durchzuführen. Spätestens als

die

niedersächsische Landesregierung die Backemoorer Grundschule in

einen

sterilen Neubau verlagerte und das alte Schulgebäude zu einem

niedersächsischen Kulturdenkmal erklärte, für dessen Besichtigung

Eintritt zu

zahlen war, wurde MTH deutlich, dass etwas schief gelaufen war. Doch

wie so oft

ließ sich das Rad der Geschichte nicht mehr zurückdrehen und man kann

nur

sagen: Man gut, dass es nicht so gekommen ist...

Dies alles

führte natürlich dazu, dass

MTH immer seltener in Ostfriesland war. Zunächst machte ihm dies

kaum etwas

aus, da sowieso ständig Kollegen und Schulräte vorbeikamen und ihm

versicherten,

dass sie seine Bildungskonzepte angeblich schon immer gut fanden.

Nach und

nach aber zeigte sich, dass er sich kaum noch um die Schule kümmern

konnte und

maximal einen Tag die Woche dort war. Eigenen Unterricht hielt er

höchstens

noch in Form von Vorführstunden für ausländische Wissenschaftler, die

aus der

ganzen Welt anreisten. Aber dies war nicht wie früher, da durch die

Simultandolmetscher die Natürlichkeit des Unterrichts gestört wurde.

In seinem

Professorenbüro in Berlin waren leider keine Aquarien und Terrarien

erlaubt,

sodass er seine Vorlesungen über authentische Lernumgebungen nur

theoretisch

oder mit Fotomaterial halten konnte. Als er 2005 während seines

eingeladenen

Hauptvortrages auf dem Kongress der Gesellschaft für

Erziehungswissenschaften

mittels einer Tigerpython deutlich machen wollte, wie authentischer

Biologieunterricht aussieht, wäre es im vollbesetzten Audimax der

Universität

Frankfurt fast zu einer Massenpanik gekommen. Fortan verzichtete er auf

das Mitbringen

natürlicher Lerninhalte und verabreichte dem Publikum sterile

pädagogische

Kost. Mehr und mehr merkte er dabei aber, dass er sich verstellen

musste und

nur noch über Dinge sprach, anstatt diese durchzuführen. Spätestens als

die

niedersächsische Landesregierung die Backemoorer Grundschule in

einen

sterilen Neubau verlagerte und das alte Schulgebäude zu einem

niedersächsischen Kulturdenkmal erklärte, für dessen Besichtigung

Eintritt zu

zahlen war, wurde MTH deutlich, dass etwas schief gelaufen war. Doch

wie so oft

ließ sich das Rad der Geschichte nicht mehr zurückdrehen und man kann

nur

sagen: Man gut, dass es nicht so gekommen ist...

Michael Till Heinze

als gefeierter ostfriesischer

Fernsehjournalist

Nun, auch wenn die bildungswissenschaftliche Karriere durch die Schulrätin Geerdes mit der vorzeitigen Auflösung der Grundschule Backemoor 1976 zunichte gemacht wurde, so deutete sich Ende der 1980er der Durchbruch im dokumentarischen Journalismus an. Mehrere Serien zu lokalhistorischen Themengebieten wurden verfasst und im Fehntjer Kurier der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mehr und mehr wurden daraus überregional wahrgenommene Beiträge in Zeitungen und auch wissenschaftlichen Zeitschriften. Die Konsequenz lag auf der Hand: Nach relativ kurzer Zeit wurde das NDR-Regionalfernsehen darauf aufmerksam und verpflichtete MTH in einem hochdotierten Vertrag zu mehreren Sendungen. MTH gelang es in seiner Tätigkeit, den ethnografischen Recherche-Ansatz weiterzuentwickeln, lokalhistorische Besonderheit zu abstrahieren und somit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Die Vorgaben

des Fernsehens schränkte

MTH aber zusehends ein. Da viele der Sendungen auch von der ARD ins

Abendprogramm übernommen wurden, gab es immer mehr so genannte föderale

Vorgaben, die natürlich seitens der süddeutschen Rundfunkanstalten

am schärfsten

formuliert wurden. Als der Bayerische Rundfunk schließlich forderte,

dass aus

der Reportage „Teehandel im Oberledingerland“ sämtliche Bezüge zu

Ostfriesland, Oberledingen und Tee zu streichen seien, damit auch das

Interesse

der niederbayerischen Kaffeetrinker geweckt werde, warf MTH alles

hin. Über

einen Rechtsanwalt wurde der ARD die wiederholte Ausstrahlung

sämtlicher

Sendungen verboten und alle Rechte gesichert. Zwar versuchten einzelne

Rundfunkanstalten

per Einstweiligen Verfügungen, MTH praktisch ein Berufsverbot

aufzuerlegen,

doch kamen sie damit nicht durch. Höchstrichterlich wurde die

Sittenwidrigkeit

der ARD-Handlung bestätigt und MTH noch eine Entschädigung in Höhe von

1

Million DM wegen Rufschädigung zugesprochen.

Die Vorgaben

des Fernsehens schränkte

MTH aber zusehends ein. Da viele der Sendungen auch von der ARD ins

Abendprogramm übernommen wurden, gab es immer mehr so genannte föderale

Vorgaben, die natürlich seitens der süddeutschen Rundfunkanstalten

am schärfsten

formuliert wurden. Als der Bayerische Rundfunk schließlich forderte,

dass aus

der Reportage „Teehandel im Oberledingerland“ sämtliche Bezüge zu

Ostfriesland, Oberledingen und Tee zu streichen seien, damit auch das

Interesse

der niederbayerischen Kaffeetrinker geweckt werde, warf MTH alles

hin. Über

einen Rechtsanwalt wurde der ARD die wiederholte Ausstrahlung

sämtlicher

Sendungen verboten und alle Rechte gesichert. Zwar versuchten einzelne

Rundfunkanstalten

per Einstweiligen Verfügungen, MTH praktisch ein Berufsverbot

aufzuerlegen,

doch kamen sie damit nicht durch. Höchstrichterlich wurde die

Sittenwidrigkeit

der ARD-Handlung bestätigt und MTH noch eine Entschädigung in Höhe von

1

Million DM wegen Rufschädigung zugesprochen.

So kam es,

dass MTH im Jahr 2001

seinen eigenen Fernsehsender „Ostfriesland TV“ und seine eigene

Produktionsfirma gründete. Der Erfolg war vorprogrammiert. Schnell

sprangen ZDF

und Arte auf den Zug auf und schalteten sich samstagabends

Ostfriesland TV

zu, sodass die Reportagen bundes- und europaweit ausgestrahlt wurden.

MTH

adaptierte den kulturhistorischen und ethnografischen Ansatz seiner

schriftjournalistischen

Zeit für den Fernsehjournalismus und produzierte herausragende

Reportagen,

die zeitweise sogar im Kino vorgeführt wurden. Hervorzuheben wäre

etwa der Dokumentationsfilm

„’Een Köpke Tee un een Stück Stuten, dann mut wi weer stuken’ – Besök

bi d’Törfwiefkes“.

Er spielte in wenigen Wochen bundesweit Millionen ein und ließ als

erfolgreichster Film des Jahres 2004 anspruchslose Hollywoodfilme

alt aussehen.

Produktionen von Ostfriesland TV wurden immer wieder

ausgezeichnet, so

gab es neben Film- und Kulturpreisen im Jahre 2004 auch den

renommierten Grimme-Preis.

Den größten Erfolg verzeichnete MTH 2005, als für den Beitrag „Borsten,

Blut

und Bolzenschuss – Hausschlachterlehrlinge im südlichen Ostfriesland“

auf dem

internationalen Filmfestival in Cannes die Goldene Palme in der

Kategorie Ethnofilm verliehen wurde.

So kam es,

dass MTH im Jahr 2001

seinen eigenen Fernsehsender „Ostfriesland TV“ und seine eigene

Produktionsfirma gründete. Der Erfolg war vorprogrammiert. Schnell

sprangen ZDF

und Arte auf den Zug auf und schalteten sich samstagabends

Ostfriesland TV

zu, sodass die Reportagen bundes- und europaweit ausgestrahlt wurden.

MTH

adaptierte den kulturhistorischen und ethnografischen Ansatz seiner

schriftjournalistischen

Zeit für den Fernsehjournalismus und produzierte herausragende

Reportagen,

die zeitweise sogar im Kino vorgeführt wurden. Hervorzuheben wäre

etwa der Dokumentationsfilm

„’Een Köpke Tee un een Stück Stuten, dann mut wi weer stuken’ – Besök

bi d’Törfwiefkes“.

Er spielte in wenigen Wochen bundesweit Millionen ein und ließ als

erfolgreichster Film des Jahres 2004 anspruchslose Hollywoodfilme

alt aussehen.

Produktionen von Ostfriesland TV wurden immer wieder

ausgezeichnet, so

gab es neben Film- und Kulturpreisen im Jahre 2004 auch den

renommierten Grimme-Preis.

Den größten Erfolg verzeichnete MTH 2005, als für den Beitrag „Borsten,

Blut

und Bolzenschuss – Hausschlachterlehrlinge im südlichen Ostfriesland“

auf dem

internationalen Filmfestival in Cannes die Goldene Palme in der

Kategorie Ethnofilm verliehen wurde.

Bei so viel Erfolg bleiben

natürlich Neider nicht aus. Die Ostfriesische Landschaft

ignorierte den

Erfolg MTHs vollständig und reagierte erst, als ihr ein Großteil der

Gelder für

die Kulturarbeit gestrichen wurde. Als die Landschaftsvorstände

mitbekamen,

dass die bei ihnen gekürzten Finanzmittel in die Heinzesche Stiftung

„Ostfriesische

Heimatgeschichte“ fließen sollten, starteten sie eine

Gegenkampagne. Sie

nahmen Kontakt mit der ARD auf und begannen ein Gegenprogramm.

Dieses lief

im Wesentlichen darauf hinaus, leicht verdauliche

Edutainment-Sendungen

und Dokusoaps zu produzieren, die verschiedene Zielgruppen bedienen

sollten.

Titel wie „In einer Sommernacht mit Torfmädchen durchs Moor“ bzw.

„Zarte rosa Haut

– Träume ostfriesischer Hausschlachterlehrlinge“ deuten klar

darauf hin,

dass die Inhalte nichts mehr gemeinsam mit den ursprünglichen Themen

hatten.

Im Endeffekt wurden nur Reportagen von Ostfriesland TV abgekupfert

und

schlüpfrig verpackt. Betriebsspionage führte dazu, dass der

Landschaftssender

Beiträge auf die oben beschriebene Art ausstrahlen konnte, bevor

MTHs

Originalreportagen gesendet wurden. Zähe juristische

Auseinandersetzungen

folgten, wobei für jeden Beitrag neue Verfahren anberaumt werden

mussten.

Ende 2006 liefen mehr als 40 solcher Verfahren und MTH hatte kaum mehr

Zeit,

neben den Terminen in Gerichtssälen journalistisch tätig zu werden.

Stattdessen

griff das Privatfernsehen die Streitereien begierig auf. MTHs Freude

an der

Angelegenheit war verloren und die regionale Geschichte wurde in den

Dreck

gezogen und lächerlich gemacht. Man kann mal wieder nur sagen: Man

gut, dass

es nicht so gekommen ist…

Bei so viel Erfolg bleiben

natürlich Neider nicht aus. Die Ostfriesische Landschaft

ignorierte den

Erfolg MTHs vollständig und reagierte erst, als ihr ein Großteil der

Gelder für

die Kulturarbeit gestrichen wurde. Als die Landschaftsvorstände

mitbekamen,

dass die bei ihnen gekürzten Finanzmittel in die Heinzesche Stiftung

„Ostfriesische

Heimatgeschichte“ fließen sollten, starteten sie eine

Gegenkampagne. Sie

nahmen Kontakt mit der ARD auf und begannen ein Gegenprogramm.

Dieses lief

im Wesentlichen darauf hinaus, leicht verdauliche

Edutainment-Sendungen

und Dokusoaps zu produzieren, die verschiedene Zielgruppen bedienen

sollten.

Titel wie „In einer Sommernacht mit Torfmädchen durchs Moor“ bzw.

„Zarte rosa Haut

– Träume ostfriesischer Hausschlachterlehrlinge“ deuten klar

darauf hin,

dass die Inhalte nichts mehr gemeinsam mit den ursprünglichen Themen

hatten.

Im Endeffekt wurden nur Reportagen von Ostfriesland TV abgekupfert

und

schlüpfrig verpackt. Betriebsspionage führte dazu, dass der

Landschaftssender

Beiträge auf die oben beschriebene Art ausstrahlen konnte, bevor

MTHs

Originalreportagen gesendet wurden. Zähe juristische

Auseinandersetzungen

folgten, wobei für jeden Beitrag neue Verfahren anberaumt werden

mussten.

Ende 2006 liefen mehr als 40 solcher Verfahren und MTH hatte kaum mehr

Zeit,

neben den Terminen in Gerichtssälen journalistisch tätig zu werden.

Stattdessen

griff das Privatfernsehen die Streitereien begierig auf. MTHs Freude

an der

Angelegenheit war verloren und die regionale Geschichte wurde in den

Dreck

gezogen und lächerlich gemacht. Man kann mal wieder nur sagen: Man

gut, dass

es nicht so gekommen ist…