|

|

|

|

|

|

E S K L U M b) Nach Esklum und Kloster Muhde (Fußweg. 12,1 km) Wegstrecke: Ledabrücke - Tjakleger - Eisenbahnbrücke - Heerenborg - Esklum - Klostermuhder Siel - Esklumer Fähre - Leer, Groninger Str. Ledabrücke. Hinter der Brücke rechts (SW) auf dem Deich entlang. Blick auf das Ledasperrwerk Schöpfwerk der Breinermoorer-Bakemoorer Sielacht. Ungenügende Vorflut wegen der niedrigen Lage des Landes machte den Bau dieses elektrisch betriebenen Schöpfwerkes nötig. Das Wasser kann bis zu 3,20 m gehoben werden. Leistung bei 3.65 Umdrehungen 150 000 Liter pro Minute. Weiterwandern durch Tjackleger (früher Fährstelle nach Leer). Von der Eisenbahnbrücke guter Blick auf Leer. Nach 1,5 km ESKLUM (200 E; Eskelhem und 1475 Eskulum). Altes Bauerndorf, ehemals Warf (?). Eesklum hat in den heftigen Kämpfen 1945 sehr gelitten. Dorfkirche: Roman. Einraum (um 1250); Westturm mit Satteldach (Ende 15. Jh.). Schießscharten und Kamin: Wehrturm. Nord- und Südportal vermauert. - Zwischen Schiff und Turm ein mächtiger Rundbogen. Innenraum sehr schlicht. Weihwasserbecken, um 1300, Granit. Kanzel mit Rokoko-Ornamenten aus der ehemaligen Garnisonkirche von Leerort. (Aus: Gerhard Siebels, Führer durch Ostfriesland, Leer 1955, S. 170) |

|

|

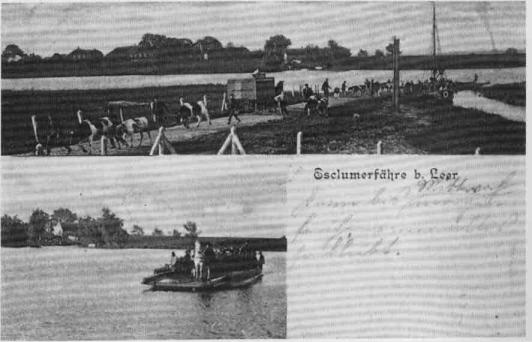

Die Esklumer Fähre ist schon vorhanden, seit dem jenseits der Ems und Leda das Kloster Muhde existierte. Von dort führte ursprünglich die Püntenverbindung nach Leerort. Dem Drosten Eggerich Beninga mißfiel die Fähr- verbindung mitten durch das Festungsgelände von Leerort, und er verlegte deshalb die Fähre etwas weiter leda- aufwärts nach Esklum. Das geschah im Jahre 1558. - Den Fährbetrieb besorgten Fährknechte, die die Pünte entlang einer Stahltrosse über den Fluß zogen. Nach dem Bau der Ledabrücke bei Tjackleger, Anfang der 30er Jahre, wurde der Fährbetrieb eingestellt. (Postkarte, aus: Johannes Röskamp, So war es damals. Leer 1983, S. 93) |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

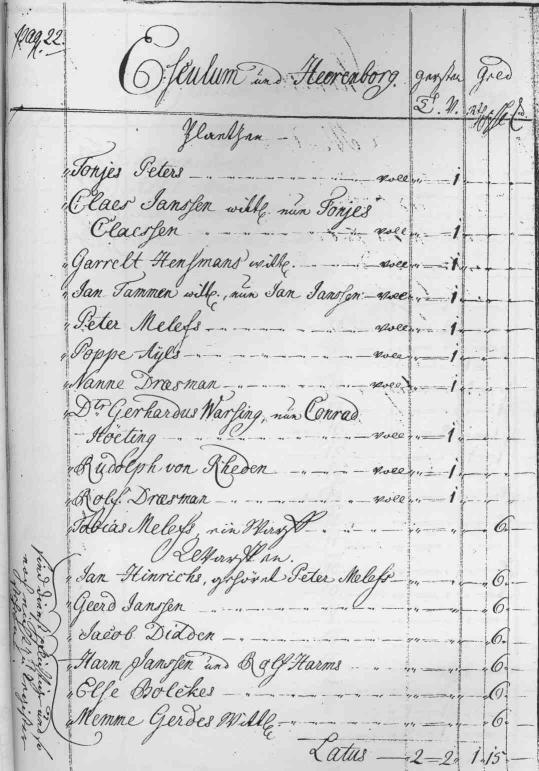

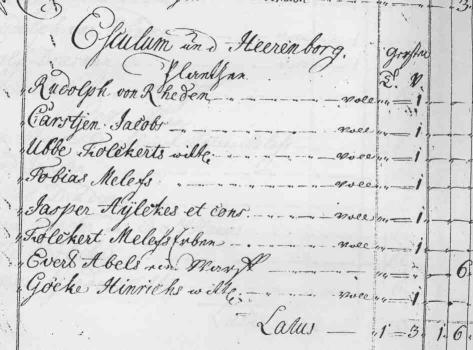

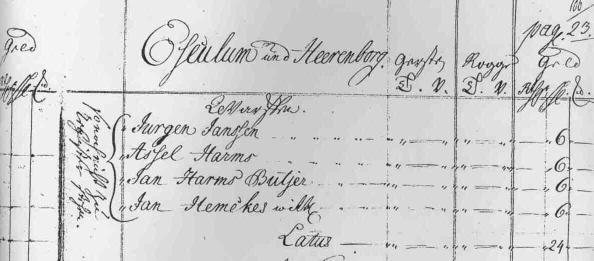

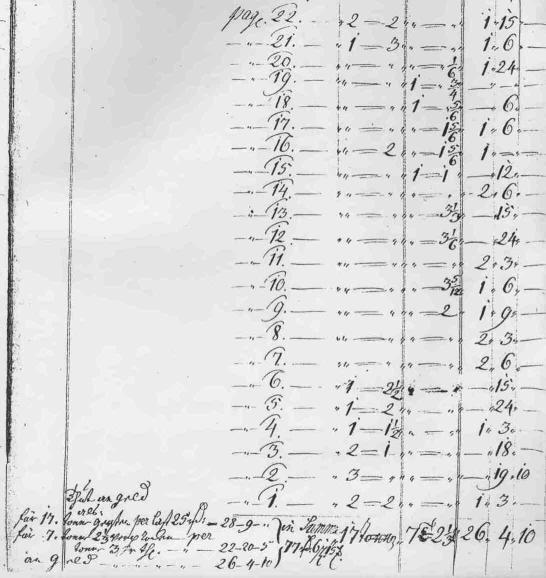

Aus der Geschichte der ev.-ref. Kirchengemeinde Esklum In einem Verzeichnis des Grundbesitzes des Klosters Werden an der Ruhr aus dem 10. Jahrhundert werden bereits Grundstücke in Ascala (Esklum) erwähnt. Dieses Kloster, von dem bedeutenden Missionar der Friesen, dem heiligen Luidger (+ 809 als Bischof von Münster), gegründet, besaß zahlreiche Ländereien in Ostfriesland. Diese Besitzungen waren wohl ursprünglich von ostfriesischen Landsleuten geschenkt worden. Liudger übertrug sie dann später den Werdener Mönchen. Der Name wurde früher "Esschelhem", das ist eine alte Bezeichnung für ein Heim auf gutem trockenem Ackerland, geschrieben, aber schon in der Chronik von Ubbo Emmius findet sich Eskulum. Es ist davon auszugehen, daß die jetzige Esklumer Kirche um 1250 errichtet wurde. Die Kirche hat im 14. Jahrhundert mehrere bauliche Veränderungen erfahren. Der Turm stammt wohl aus dem 15. Jahrhundert. Die Anlage des Turmes weist auf seinen Charakter als Wehrturm hin und bis heute ist der alte Kaminschacht dieses Turmes erhalten. In den damaligen bewegten Zeiten der Häuptlingskämpfe in Ostfriesland wurden die Kirchen häufig als Verteidigungsanlagen genutzt. Heute befindet sich der Eingang der Kirche im Turm, während die alten Portale im Norden und im Süden vermauert sind. An das Nordportal knüpft sich die uralte Sage, daß dieses Portal im 9. Jahrhundert, als die Normannen häufig Ostfriesland überfielen und ausraubten, auf deren Befehl so niedrig angelegt worden sei. Durch den niedrigen Bau des Portals waren die ostfriesischen Einwohner Esklums gezwungen sich beim Verlassen der Kirche gen Norden, der Heimat der Normannen, zu verneigen. Durch diese erzwungene Geste sollte den Bewohnern immer wieder deutlich gemacht werden, wer der eigentliche Herr im Lande sei. Nach dem Ende der Normannenherrschaft sei das Portal natürlich vermauert worden, um die Erinnerung an die ständige Demütigung durch die fremden Eindringlinge auszulöschen. Diese Sage wird auch aus anderen ostfriesischen Orten berichtet. Auch wenn sie für die Esklumer Kirche aus zeitlichen Gründen sicherlich nicht zutrifft, zeigt sie doch, wie tief in der Bevölkerung die Erinnerung an die Normannenherrschaft verwurzelt war. Von der alten Ausstattung der Esklumer Kirche ist noch ein romanisches Weihwasserbecken aus Granit erhalten, das heute als Taufstein verwendet wird. Unter dem Pfarrer Hermann, der 1526 genannt wird, ging die Gemeinde zur neuen Lehre über und nahm wie die benachbarten Gemeinden im Laufe des 16. Jahrhunderts das ev.-reformierte Bekenntnis an. In der Kirche liegen mehrere Grabplatten aus dem 17. Jahrhundert. Der Abendmahlstisch stammt auf dem Jahre 1732. Die Kanzel soll aus der 1744 aufgegebenen Garnisonskirche der ehemaligen Festung Leerort stammen. 1855 wurde durch den Orgelbauer Gerd Sieben Janssen aus Aurich die ein Jahr zuvor bestellte Orgel eingebaut. Das die Gemeinde ihr diakonisches und soziales Handeln ernst genommen hat (und ernst nimmt), zeigt sich auch daran: Aus den Belegen der Armenkasse des 18. Jahrhunderts geht hervor, daß Gemeindegliedern mit Vorschüssen aus der Geldklemme geholfen wurde. 1962 wurde neben der Kirche ein Mahnmal errichtet. Auf diesem stehen nicht nur die Namen der gefallenen Männer, sondern auch der Frauen, die durch Kampfhandlungen des zweiten Weltkrieges getötet wurden. (Esklum war nach dem zweiten Weltkrieg die am stärksten zerstörte Ortschaft im Kreis Leer). Die Kirchengemeinde Esklum ist auch heute eine selbständige Gemeinde; aber seit 1939 mit Driever unter einem Pfarramt vereint, seit 1987 mit Driever, Grotegaste und Jhrhove unter einem Pfarramt vereint. Sitz der beiden Pfarrstellen ist Jhrhove. Aufgrund des ostfriesischen Sonderrechtes werden die ev.-reformierten und die ev.-lutherischen Einwohner in Esklum vom ev.-ref. Pfarramt betreut. |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

Das Dorf Esklum mit damals etwa 250 Einwohnern liegt an der Leda, ungefähr l km oberhalb der Einmündung in die Ems. Der Name (Escelhem) weist daraufhin, daß hier schon in alter Zeit eine Siedlung auf gutem, fruchtbarem Marschboden angelegt wurde. Das alte Marschdorf liegt direkt im Schütze des Deiches. Durch einen Deichdurchgang gelangte man zur Fähre, die einen an die Stadtseite brachte, entweder mit dem Boot oder, wenn Fahrzeuge befördert werden mußten, mit der Pünte, die an einem Seil von dem Fährmann über den Fluß gezogen wurde. Bis zum Bahnhof Leer waren es etwa 2 km. Esklum war damals ein ausgesprochenes Bauerndorf (46 Bauernfamilien, 5 Handwerker, ein Kaufmann, ein Gastwirt, einige Bahnbeamte und Arbeiter). Bis 1918 hatte in der Gemeinde das “Interessentenwahlrecht” gegolten, d.h., die Anzahl der Stimmen war vom Vermögensstand und von der Steuerkraft abhängig. So hatten eigentlich bis dahin zwei "Interessenten", die beiden reichsten Bauern, die mehr Stimmen hatten als alle anderen zusammen, die Geschicke des Dorfes bestimmt, und da sie beide äußerst sparsam und nicht gerade sozial gesinnt waren, wurde in der Gemeinde für das Allgemeinwohl wenig getan, wenn das mit Kosten verbunden war, und das ist ja wohl immer der Fall. Diese Tendenz gab auch der Kommunalverwaltung nach 1918 weiterhin das Gepräge, die regierende Bauernpartei war konservativ und deswegen bestrebt, alles beim alten zu belassen. Mein Vorgänger - 39 Jahre Stelleninhaber - war bis 1923 jahrelang Gemeindevorsteher gewesen, aber als solcher nur ausführendes Organ der reaktionären Gruppe. Er hatte sich auch wohl sehr angepaßt und im Hinblick auf die zu erwartenden Widerstände auch kaum versucht, etwas zur Verbesserung der Verhältnisse zu unternehmen. So war das Schulgebäude mit Lehrerwohnung bei unserem Einzug in einem schlechten Zustand; Krieg und Inflation hatten natürlich mit dazu beigetragen, daß in baulicher Hinsicht nichts geschehen war. Nun gab es unter den Bauern auch einige fortschrittlich denkende Vertreter, die sich dann auch bald zu einer Front gegen die alte reaktionäre Gruppe formierten, und so kam es bei den Wahlen immer zu unerfreulichen Auseinandersetzungen, so daß das kleine Esklum ein sehr unfriedliches, zerstrittenes Dorf war, was für mich in meiner Stellung als Lehrer, der ja Kinder aus beiden Gruppen zu unterrichten hatte, eine ständige Belastung gewesen ist. Ich habe mich bemüht, mich aus der Gemeindepolitik völlig herauszuhalten, als Lehrer und Erzieher der Jugend menschliche Kontakte nach allen Seiten zu pflegen. Daß ich mich dabei immer wohl gefühlt habe, kann ich nicht sagen. Die Marschsiedlung war ein typisches Haufendorf, angelegt auf einem guten Quadratkilometer mit 30 Gebäuden, also war bei einigen Häusern recht wenig Platz. Vielleicht ist es auch eine Quelle des Unfriedens, wenn Menschen auf engem Raum zu nahe beieinander wohnen. Das Schulhaus stand am Westrand der Siedlung, ein paar Meter südlich davon die Kirche mit Friedhof und wieder südlich davon das kurz vor dem ersten Weltkrieg erbaute Pfarrhaus, ein zweistöckiges Gebäude mit einem weißen »Kragen« im Oberteil, das in seiner Umgebung wie ein Fremdkörper wirkte. Das niedrige Schulhaus stand tatsächlich im »Schatten der Kirche«, es bekam vormittags etwas Sonne von Osten, aber nachmittags verhinderte die Kirche das Eindringen des Sonnenlichts, und von Westen her schien die Sonne nur auf Scheune und Schulklasse, soweit die hinter dem Gebäude stehenden alten Linden das zuließen. Das Schulhaus war ein niedriges, nach meiner heutigen Schätzung 16 bis 18 m langes Gebäude, in Anlage und Zustand geradezu armselig, so daß wir uns in der Rückschau immer wieder wundern, daß wir es dort über elf Jahre ausgehalten haben. Ein Hauptgrund war wohl die Nähe der Stadt, wodurch man das beruhigende Gefühl hatte, nicht so weit abseits zu wohnen und an manchem teilnehmen zu können, was in einer abgelegenen Stelle nicht möglich gewesen wäre. Allerdings war zwischen Dorf und Stadt immer das Wasser, und das konnte bei Sturm und Eisgang eine Absperrung bedeuten. Als letzte Möglichkeit blieb im Notfall die Eisenbahnbrücke, eineinhalb Kilometer vom Dorf entfernt, an der ein Fußweg entlang führte, der aber als öffentlicher Fußweg nicht anerkannt und zudem ein beträchtlicher Umweg war. Meine Frau hat sich mit den Fährverhältnissen nie recht abfinden können. Zur Beschreibung des Dorfes wäre noch nachzutragen, daß zur Gemeinde Esklum auch die Ortschaft Heerenborg gehörte, westlich und östlich des Bahnkörpers (Leer-Jhrhove-Papenburg) gelegen, am weitesten nach Osten dann noch der Bauernhof Sprickenborg, bewirtschaftet von einer Bauernfamilie mit einer großen Kinderschar, der wir besonders verbunden waren und noch sind. |

|

|

|

|

|

|

|

Es stand im GA: Vor 25 Jahren (GA v 10.8.2001) Esklum. Bislang besuchten die schulpflichtigen Kinder aus Esklum den Schulunterricht in Leer. So blieb es auch trotz der Kreis- und Gebietsreform, bei der die kleine Deichgemeinde Ortsteil von Westoverledingen wurde. Zum Schuljahresbeginn 1976/77 allerdings sollte sich auf Grund eines Beschlusses alles ändern und da spielten die Eltern nicht mit. Die Plätze in der Mittelpunktschule Jhrhove (2) und in der Orientierungsstufe Collhusen (l) blieben gestern leer. Die Schüler und Schülerinnen waren von ihren Eltern nach Leer (2. Wohnsitz) umgemeldet worden. Eine Maßnahme, mit der die Eltern gegen den neuen Beschluß protestierten. Ihre Kinder wurden bereits in die erste bzw. fünfte Klasse in Leer eingeschult. |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||