|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

Groothusen. 200 Jahre alt wird die Wenthin-Orgel in der Groothuser Kirche. Am 10. Mai 1801 wurde sie der Gemeinde übergeben. Ihr Erbauer Johann FriedrichWenthin schrieb damals über sein Werk, die Groothuser Orgel sei "eine allervorzüglichste Landorgel in Ostfriesland". 25 Jahre früher hatte Wenthin sich mit seinem Meisterstück, de Orgel in de Großen Kirche in Emden, einen Namen gemacht. Die Orgel in Groothusen, im Herzen der Krummhörn, ist die größte zwischen Emden und Norden, ein Kunstdenkmal von europäischem Rang. Das soll mit dem l. Krummhörner Orgelfrühling vom 12. bis 20. Mai gefeiert werden. Namhafte Künstler aus dem In- und Ausland werden eine Woche lang in sechs Konzerten und einem Festgottesdienst mit Musik vom Barock bis zur Gegenwart die ganze Klangvielfalt der Jubilarin vermitteln: Andreas Liebig aus Oslo, der auch die künstlerische Leitung hat, Klaus-Eduard Hecker, Landeskirchenmusikdirektor in Braunschweig, gebürtig aus Loquard, Prof. Jan Ernst, Schwerin, gebürtig aus Norden; Meindert Zwart, Niederlande, Mario Penzar, Zagreb/Kroatien; Sietze de Vries, Niederlande. Außerdem wirken der Gemischte Chor Pewsum unter Leitung von Armin Lautenbach sowie die Ludgerikantorei Norden unter Leitung von Thiemo Janssen mit. Seit 200 Jahren prägt die Wenthin-Orgel mit ihrem hoch aufstrebenden, lichten Orgelprospekt den schlichten Kirchenraum, begleitet den Gemeindegesang in Freud' und Leid und erklingt in Gottesdiensten und Konzerten. Den runden Geburtstag will die Gemeinde mit einer Festwoche begehen, die die Sparkasse Aurich/Norden unterstützt. Mit dem Namen "l. Krummhörner Orgelfrühling" kann vielleicht eine neue regelmäßig wiederkehrende Festwoche in der Krummhörn begründet werden. |

|

|

Der neue Glockenstuhl in Hinrichsfehn ist fertig. Am Ostersonntag werden in ihm wieder alle vier Glocken zusammen läuten. Zuvor soll das Ereignis mit einem Festgottesdienst in der Versöhnungskirche gefeiert werden.Foto: Stolle OZ v. 11.4.2001) Ostern läuten alle vier Glocken 50 000 Mark an Spenden haben Projekt möglich gemacht mst Hinrichsfehn. Das bevorstehende Osterfest ist für die Kirchengemeinde der Versöhnungskirche in Hinrichsfehn ein ganz besonderes: Der neue Glockenturm ist fertig. Zum ersten Mal seit langem werden wieder alle vier Glocken zusammen läuten. Aus diesem Anlaß soll es am Ostersonntag um 10 Uhr in der Versöhungskirche einen Festgottesdienst mit Superintendent Dr. Karl-Hinrich Manzke, Aurich, geben. Mitgestalter sind der Kirchenchor und der Jugendposaunenchor. Zum Ende des Gottesdienstes wird die Gemeinde aus der Kirche ausziehen und zum neuen Glockenturm gehen, in dem dann alle vier Glocken läuten sollen. "Es war ein weiter Weg von der ersten Zeichnung bis zur Verwirklichung des neuen Glockenstuhles", meinen Pfarramt und Kirchenvor stand. Daß der Turm jetzt fertig ist, ist das Verdienst eine großen Gruppe von Menschen, heißt es. 50 000 Mark haben die Gemeindeglieder in vier Jahren gespendet. Geholfen haben der Superintendent, Mitarbeiter des kirchlichen Bauamtes und Firmen. "Ohne die vielen ehrenamtlichen Maurer und Helfer aus Gemeinde wäre das Projekt nicht zu verwirklichen gewesen", sagt der Kirchenvorstand. Er hebt besonders Johann Schoon hervor, "der von Anfang an bis fast zum Schluß aktiv dabei war." "Gestern, heute und morgen" berühren sich nach Auskunft der Kirche bei dem Neubau des Turmes. "Mit der Errichtung des neuen Daches für die Glocken, die die erste Generation der Siedler von Hinrichsfehn angeschafft hatten, übernimmt die nachfolgende dieses Erbe". Vom gleichzeitigen Läuten aller vier Glocken mußte die Kirchengemeinde 1992 Abstand nehmen. Im März 1993 legte der Architekt des Bauamtes der Landeskirche Hannover einen Entwurf für den Glockenstuhl vor. Die Kosten schreckten den Kirchenvorstand damals ab, das Vorhaben wurde zurückgestellt. Im April 1996 kamen die ersten Spenden für den Neubau. Den Durchbruch brachte ein Treffen des Bauausschusses des Kirchenvorstandes mit Fachleuten aus der Gemeinde und dem kirchlichen Bauamt Aurich am 17. Februar 1999. Als die Kirchengemeinde im Mai 1999 einen Bauantrag stellte, waren schon 43 000 Mark an Spenden und Kollekten zusammengekommen. Im Mai 2000 wurde die Baugegrube ausgeschachtet. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Alwin Wilken vom Kirchenvorstand in Horsten ist einer der Koordinatoren des "Uhrenprojekts". Ist die Schlagturmuhr erst restauriert, wird er sie den interessierten Besuchern der Kirche vorführen. Foto: Janssen Sagenhafte Uhr soll wieder schlagen Kirchengemeinde hofft auf Stiftungsgelder für ihre mittelalterliche Schlagturmuhr Von Heidi Janssen (OZ/Emden v. 2.11.2000) Horsten. Zwei Geschichten gibt es darüber, wieso die Uhr aus dem Kirchturm der Horster Kirche verschwand. Eine schöne und eine realistische. Der Sage nach holten die Horster die Uhr aus dem Turm, um ihren Ort vor einer Feuersbrunst zu retten. Viel wahrscheinlicher ist aber, daß sie zu anfällig war. "In den alten Kirchenbüchern tauchen immer wieder Rechnungen über Reparaturen auf”, erzählt Alwin Wilken vom Kirchenvorstand. Die Uhr wurde ausgebaut, auf den Dachboden geschafft und vergessen. Das war um 1712. Als 1981 die Kirche grundlegend saniert werden mußte, wurde auch der Boden entrümpelt und die Uhr tauchte wieder auf. Lange stand sie dann unbeachtet unter der Kirchentreppe. Bis im Zuge der Dorferneuerung die Idee aufkam, die historische Uhr wieder ins rechte Licht zu rücken. Sie ist nämlich etwas Besonderes. In ganz Ostfriesland gibt es nur noch in Westerhusen bei Emden eine Schlagturmuhr wie sie Horsten hat. Die Kirchturmuhr hat kein Zifferblatt. Sie kündete zwischen 1680 und 1712 den Horstern mit Glockenschlägen wie viel Uhr es war. Dann soll ein Schäfer, der das "zweite Gesicht" hatte, vorhergesehen haben, dass "wenn die Turmuhr Mitternacht schlägt, Horsten in Flammern aufgeht", erzählt Wilken. Und die Horster - nicht dumm - bauten einfach die Uhr aus. So konnte sie nicht mehr schlagen. "Wir haben ja jetzt 'ne Feuerwehr": Alwin Wilken hat keine Bedenken die Uhr wieder gangbar zu machen. Das ist das Ziel des Kirchenvorstandes. Dafür wird seit einigen Jahren gespart. Man möchte Touristen, Schulklassen oder anderen Gruppen die Uhr vorführen. Die 1645 gebaute Uhr ist ganz aus Eisen geschmiedet. Wilken: "Da ist keine Schraube dran." Alles ist mit Riegeln verbunden. Alle Zahnräder sind noch da. Lediglich eine Holzwalze und die zugehörigen Gewichte fehlen. Für ihr Alter ist sie in einem guten Zustand. Für die Restaurierung müßte die Kirchengemeinde rund 35 000 Mark aurwänden. Einiges hat sie in den vergangenen Jahren selbst zusammengetragen. 10 000 Mark spendete kürzlich die Raiffeisen-Volksbank. "Wir hoffen jetzt noch auf 15 000 Mark von der ten-Doornkaat-Koolmann -Stiftung. Dann hätten wir das Geld zusammen", so Wilken. Wenn alles so klappt, wie es sich die Kirchengemeinde vorstellt, könnte die Uhr im kommenden Jahr überarbeitet und schließlich ausgestellt werden. In den Turm wird die Uhr nicht zurückkehren. Sie bleibt im Vorraum. Schlagen darf sie dort nur bei Vorführungen. Wilken: "Wer würde denn auch jeden Tag in den Turm klettern wollen, um sie aufzuziehen." |

|

|

|

Die Katholische Kirchengemeinde "Zu den drei Schutzengeln" auf Juist baut derzeit ein neues Pfarrzentrum. Der Neubau entsteht westlich der Kirche. Das neue Pfarrheim soll zu Ostern 2001 in Betrieb genommen werden. In dem Gebäude soll künftig die Bücherei ihren Platz finden, die von der Kirchengemeinde schön seit vielen Jahren sehr erfolgreich betrieben wird. Zudem entsteht ein Raum für Vorträge, Bastelkurse und andere Zusammenkünfte. Bisher mussten Vorträge immer in der Kirche gehalten werden. Diese erwies sich dazu vielfach als zu groß. Eine kleine Küche und sanitäre Anlagen vervollständigen den Bau. Im Obergeschoss entstehen zwei kleine Wohnungen, da man für die Kirchenanlagen auch gerne einen Hausmeister einstellen und unterbringen möchte. Das Gebäude wird an den vor einigen Jahren erbauten Treppenturm der Kirche angebaut, der Aufstieg zu den Wohnungen soll durch den Turm erfolgen. Wegen dringend erforderlicher umfangreicher Sanierungsarbeiten am "Ludgeriehaus" in der Dünenstraße, das im Besitz der Kirchengemeinde war, entschloss man sich zu dessen Verkauf und dem Neubau direkt an der Kirche. Ein Juister Hotelier hat das bisherige "Ludgeriehaus" gekauft. Darin soll künftig Personal für den Hotelbetrieb untergebracht werden. |

|

|

|

Neuer Pfarrer wird eingeführt Leer. Der Bischof von Osnabrück, Dr. Franz-Josef Bode, hat Pfarrer Ralf Schlegel zum Pfarrer der Kirchengemeinden St. Michael in Leer und St. Maria Himmelfahrt in Moormerland ernannt. Schlegel wird am Sonntag, l. April, um 15 Uhr im Rahmen einer Eucharistiefeier in der St. Michael-Kirche in sein neues Amt eingerührt. Anschließend gibt es einen Empfang im Martin-Luther-Haus. |

|

|

|

Leer. Der erste Eindruck von Leer war überaus positiv. "Die Stadt ist schön", sagt Ralf Schlegel. Allzuviel hat er zwar nicht von der Gegend gesehen, doch glaubt er: "Hier kriegt man mich so schnell nicht weg." Ralf Schlegel ist der neue Pfarrer der katholischen Gemeinden St. Michael in Leer und St. Maria Himmelfahrt in Oldersum. In Leer tritt er die Nachfolge von Paul Durschlag an. Schlegel hat einen eher ungewöhnlichen Lebenslauf hinter sich. 1963 in Rostock geboren -katholische "Diaspora", wie er sagt - studierte er noch zu DDR-Zeiten katholische Theologie in Erfurt, "Als ich 1989 fertig wurde, fiel die Mauer, mitten im Examen", erzählt er - und gerät dabei ein wenig ins Schwärmen: "Das war eine spannende Zeit. Wir sind immer nach Leipzig getingelt zu den Montagsdemonstrationen. Obwohl wir Katholiken in Erfurt eigentlich genauso aktiv waren wie die Protestanten in Leipzig." In der Nacht, als die Mauer fiel, organisierte er sich mit drei Freunden einen Trabbi ("Studenten hatten so etwas damals nicht") und fuhr los in Richtung Fulda. Im Juni 1991 wurde Schlegel zum Priester geweiht und Kaplan in Rostock. 1992 wurde er zusätzlich Militärpfarrer bei der Marine. Viele waren dort nie zuvor in Kontakt zur Kirche geraten. "Meist war der erste Kommentar, wenn man auf die Rekruten traf: 'Erst waren die Roten da, jetzt kommen die Schwarzen'. Mit der Zeit wurde man aber von den Leuten akzeptiert", erzählt er. Nach einer schweren Krankheit Pfarrer Ralf Schlegel und einigen "Kurzeinsätzen" in mehreren Gemeinden in Norddeutschland kam er 1998 in den Gemeindeverband Fürstenau, Schwagstorf und Hollenstede, wo er zweieinhalb Jahre blieb. Hier hat Ralf Schlegel viele Freunde gefunden. Zu seiner offiziellen Einführung heute um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael werden über 200 Personen allein aus diesen drei Orten kommen. "Religionstourismus", lacht Schlegel. Leer ist jetzt seine erste Stelle als Pfarrer. Wichtig sind ihm dabei drei Dinge. Erstens: "Das Pfarrhaus soll immer offen und gastfreundlich sein. Da kann jeder immer klingeln. Wenn ich da bin, mache ich auch auf." Zweitens: die Waage zu halten zwischen der Gemeinde in Leer und der in Oldersum. "Ich bin für beide Gemeinden gleichermaßen zuständig." Drittens: viele Kontakte knüpfen. "Alle, die gesellschaftlich interessiert sind, sitzen in einem Boot", sagt der Pfarrer dazu: "Die Kirche gehört zur Gesellschaft und sollte sich nicht ausschließen." gol |

|

|

Für die Dorfkinder in Manslagt bot das Zuschauen beim Ein- und Ausfahren eine willkommene Abwechslung. Die 1898 errichtete Kleinbahnstrecke von Emden wurde 1906 über Groothusen, Manslagt und Pilsum nach Greetsiel verlängert. Foto: Sammlung Onno Folkerts (aus der OZ vom 13.12.2000) |

|

|

Eine neue Kirche baut die Neuapostolische Gemeinde Marienhafe an der Kirchstraße. Die Gemeinde mußte bislang für ihre Zusammenkünfte aufgepachtete Räume zurückgreifen. Die Neuapostolischen Kirche Marienhafe hat zur Zeit 61 Mitglieder. Den insgesamt 17 Kirchengemeinden in Ostfriesland gehören rund 2 000 Menschen an. Die Kirche in Marienhafe hat 120 Sitzplätze, einen Jugendraum, sanitäre Einrichtungen und eine kleineTeeküche. Von einem gesonderten Raum aus können Mütter mit ihren Kleinkindern den Gottesdienst verfolgen.Foto: Agena (OZ/Emden v. 31.7.1993) |

|

|

|

Hochzeitstag in hellen Farben Gemeinde Moormerland hat das Trauzimmer im Standesamt renovieren lassen Hinter der Schiebewand öffnen sich die Panzerschränke mit den Standesbüchern. Die ältesten sind von 1874. pik Warsingsfehn. Ein Tag der Freude verdient eine freundliche Umgebung. Die Gemeinde Moormerland hat deshalb das Trauzimmer ihres Standesamtes ganz neu eingerichtet. Eine Innenarchitektin half bei der Gestaltung. Neue Stühle wurden gekauft, ein neuer Teppichboden verlegt, neue Gardinen aufgehängt, die Wände neu tapeziert. Gut 30 000 Mark hat das alles gekostet. Die alte Einrichtung empfand Bürgermeister Heinz Palm doch als sehr drückend. "Dunkelkammer", beschreibt er knapp das Zimmer vor der Renovierung. Doch alle Düsternis ist verflogen, helle Farben bei Möbeln und Tapete geben den Ton an. Eine Hochzeitsgesellschaft von 23 Personen findet Platz in dem Zimmer, wenn die leitende Standesbeamtin Angelika Bekker oder ihre Kollegin Gunda Lemanski dort ein Paar trauen. Am Mittwoch wurde die erste Ehe im neuen Jahr geschlossen. Es war die zweite im neuen Trauzimmer. "Die Paare haben positiv reagiert", sagt Angelika Bekker, die sich selbst auch sehr über die Frische an ihrem Arbeitsplatz freut. Die hintere Wand im Trauzimmer besteht aus Schiebetüren mit Glaseinsatz. Dahinter verbergen sich grüne Panzerschränke, in denen die Standesbücher verwahrt werden. Die Standesbücher enthalten alle Beurkundungen des Standesamtes, erklärt Angelika Bekker, also Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen. Sie dürfen nicht vernichtet werden und liegen zur Sicherheit im feuerfesten Stahlschrank. Die ältesten Standesbücher im Rathaus in Warsingsfehn sind von 1874. Um die hundert Ehepaare im Jahr schließen den Bund fürs Leben auf dem Standesamt in Warsingsfehn. "Außerhalb haben wir noch keine Möglichkeit", sagt Bürgermeister Palm. Andere Gemeinden bieten beispielsweise Mühlen-Hochzeiten an. Aber vielleicht, meint Palm, findet sich irgendwann auch in Moormerland eine Möglichkeit. Dafür bietet das Standesamt aber Eheschließungen am Sonnabend an. Mittlerweile ist es möglich, auch ohne Trauzeugen zu heiraten. Doch da sind die allermeisten Paare traditionsbewusst, hat Angelika Bekker beobachtet, und bringen nach wie vor ihre Zeugen mit. Und sie lassen sich in der Regel Zeit von der Anmeldung beim Standesamt bis zur Eheschließung. Obwohl theoretisch gleich am Tag der Anmeldung geheiratet werden könnte, wenn die erforderlichen Unterlagen vorliegen und die Standesbeamtin Zeit hat, alles zu prüfen. Ein eiliges Paar hat Angelika Bekker in Erinnerung: "Die haben gleich am nächsten Tag geheiratet." |

|

|

|

|

|

|

Gasthof mit Posthalterei in Ogenbaren Am Kreuzungsbereich zur Abzweigung nach Esens liegt in Ogenbargen der Gaslhof der alten Posthalterfamilie Gossel, die hier seit 1855 den Gasthof mit Posthalterei betrieb. Die Postkarte entstand um 1950. Heute bewirtet das Ehepaar Gerd und Olga Janssen die Gaststätte "Zur Post". Sammlung Onno Folkerts (OZ 27.1.2000) Anmerkung: Viele Unterlagen dieser Posthalterei sind im Historischen Museum zu Aurich zu besichtigen. |

|

|

|

Die Seilerei Diepen existiert seit fast 150 Jahren in Oldersum Seile und Taue fürs ganze Land xen Oldersum. In der fünften Generation besteht die Seilmacherei Diepen aus Oldersum bereits. 1847 wagte Peter Bruns Diepen, Urgroßvater des heutigen Besitzers, Bruno Diepen, den Schritt in die Selbständigkeit. Oldersum als Sielort war ein günstiger Standpunkt für die Seilerei. Denn täglich machten dort Schiffe fest, die Taue, Seile und Netze benötigten. Noch heute ist die Berufsfischerei ein großer Abnehmer der Waren des Older-sumer Betriebs. Hinzu kommen nicht viel weniger Kunden aus der Landwirtschalt und der Industrie. Früher wurden auf der 180 Meter langen Seilbahn in der langgezogenen Halle Tauwerk aus Hanf und Kokosfasern gefertigt. Heute dient der Klinkerbau als Lager. "Wir hätten modernisieren müssen. Das hätte sich aber nicht mehr gelohnt", sagt Diepen. Deshalb wurden drei Werkstätten in Norden und Burhafe und mehrere Heimarbeiter mit der Fabrikation betraut. Davon gehört eine Werkstatt, die 15 Mitarbeiter beschäftigt, ebenfalls zum Besitz. In Oldersum arbeiten sechs Leute: "Wir liefern das Garn, lagern die Produkte und kümmern uns um den Vertrieb." Seile werden in dem kleinen Ort nur noch wenige gemacht - 750 000 Taustücke bis zu vier Metern lang und 50 000 Halfter jährlich. Über die Nachfrage kann sich der Großhändler nicht beklagen."Aus ganz Deutschland und auch aus Österreich kommen die Anfragen", verrät Diepen. Große Anbaumöglichkeiten, um weitere Lagerkapazitäten zu schaffen, hat Diepen in Oldersum nicht. Denn zwei Meter hinter der Halle endet das Grundstück. Die freie Fläche dahinter war früher der Obstgarten, ist aber seit 1956 nicht mehr im Besitz der Firma. Jetzt hat die Gemeinde dieses Grundstück gekauft, um am Kanal entlang einen Wanderweg anzulegen. Vorher räumten Soldaten der Bundeswehr dort auf (die OZ berichtete). |

|

|

|

Ausschuß stimmt Museum zu - Einstimmige Empfehlung: Aus der alten Reepschlägerei Diepen in Oldersum soll ein Seilerei-Museum gemacht werden Bürogebäude und Lagerschuppen sind jetzt abgerissen worden. Erhalten werden soll die 200 Meter lange Reeperbahn. mi Oldersum. Die Pläne, in Oldersum aus der alten Reepschlägerei Diepen ein Seilerei-Museum zu machen, nehmen langsam Form an. Der Haushaltsausschuß der Gemeinde Moormerland hat vergangene Woche einstimmig empfohlen, jetzt in die genauere Planung einzusteigen. Zunächst soll ein geeignetes Konzept erarbeitet werden, sagt Bürgermeister Heinz Palm. Dabei geht es einerseits darum, der Familie Diepen ein Angebot für das Grundstück und die alten Gerätschaften zu unterbreiten. Andererseits sollen die Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten untersucht werden, sagt Palm. Die Gesamtkosten für das Museum schätzt er auf rund 250 000 Mark. Weitergehende Vorstellungen, wie sie beispielsweise der Vorsitzer des Heimatvereins Oldersum, Hans-Helmut Dirks, geäußert hatte, sind dagegen vom Tisch. Dirks hatte im Juli gesagt, möglicherweise ließen sich in den leer stehenden Gebäuden ein Cafe oder auch Übernachtungsmöglichkeiten für Radwanderer einrichten. Das Ehepaar Diepen hatte dem Heimatverein zunächst das Büro- und Lagergebäude vorne an der Straße zum Kauf angeboten, sich die Sache dann aber anders überlegt: Da es gleich nebenan wohnt, befürchtete es zu viel Trubel durch derartige Einrichtungen. Das Bürogebäude und der Lagerschuppen sind inzwischen abgerissen worden. Das Bürogebäude mit dem plattdeutschen Sinnspruch stammt aus den fünfziger oder sechziger Jahren und stand nicht unter Denkmalschutz, betont Bürgermeister Palm. Der Lagerschuppen dahinter war ohnehin nicht erhaltenswert. Und einen Bedarf für die Gebäude habe es auch nicht gegeben. Sämtliche Oldersu-mer Vereine haben ein Unterkommen, und es gibt in Oldersum auch ein Hotel, eine Teestube und Gaststätten, sagt Palm. Unter Denkmalschutz soll dagegen die 200 Meter lange Reeperbahn hinter den abgerissenen Gebäuden gestellt werden. Die alte Reepschlägerei und Seilerei in Oldersum hat eine lange Tradition. Gegründet wurde sie 1847 von dem Reepschläger Peter Bruns Diepen aus Jemgum. Seilerwaren, Tauwerk, Kuhdecken und Mühlensegel wurden hier hergestellt. Das alte Geschäftshaus, das sein Nachfolger, der Seilermeister Bruno Diepen, um die Jahrhundertwende bauen ließ, existiert nicht mehr: Es ist schon vor längerer Zeit abgerissen worden. Der letzte Inhaber Bruno Diepen, der das Unternehmen in vierter Generation betrieb, hat es mittlerweile verkauft. Der neue Inhaber heißt Dieter H. Wischhusen und betreibt die Seilerei jetzt unter dem überlieferten Namen "P. B. Diepen" in Riepe. Sämtliche alten Geräte zur Herstellung von Tauen und Seilen, darunter auch ein "Austreibewagen", stehen aber noch in Oldersum. Eine derartige Reepschlägerei gibt es in ganz Ostfriesland nicht nochmal, sind sich Bürgermeister Palm und Heimatvereins-Vorsitzer Dirks einig. Gerade für die Touristen, die das Emssperrwerk in Gandersum besichtigen, könnte ein Seilermuseum in Oldersum ein zusätzlicher Anziehungspunkt sein. Auch darin sind sie sich einig. |

|

|

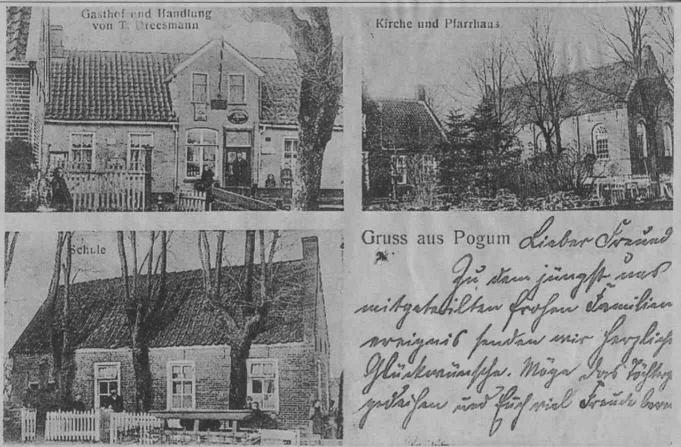

Neuer Pogumer Pastor wird Sonntag ins Amt eingeführt Christian Erchinger leitet die lutherische Kirchengemeinde (OZ v. 25.10.2000) Pogum. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Pogum hat einen neuen Pastor. Am kommenden Sonntag, 29. Oktober, wird Christian Erchinger von Landessuperintendent Volker Jürgens in der Pogumer Kirche zum Pastor ordiniert. Geboren ist der 34-jährige Sohn des Kreislandwirts Dirk Fokken Erchinger in Leer, aufgewachsen auf dem elterlichen Bauernhof in Logabirum. 1986 machte er das Abitur am Ubbo-Emmius-Gymnasium in Leer und absolvierte anschließend bei der Sparkasse Leer-Weener eine Ausbildung zum Sparkassen-Kaufmann. Sein Theologie-Studium begann er an der Georg-August-Universität in Göttingen. Seine Examensarbeit schrieb er im Fach Kirchengeschichte über die Wittenberger Konkordie von 1536. Sein Gemeindevikariat machte er ab 1997 in der St. Albani-Gemeinde Göttingen. Im März 1999 bestand er erfolgreich das 2.Examen, bevor er für ein halbes Jahr im Kirchenkreis Northeim, hauptsächlich in der St. Sixti-Gemeinde tätig war. Von November 1999 bis Juli 2000 bereitete sich Erchinger im Berufsschul-Sondervikariat an der Berufsschule in Osterode auf den Religionsunterricht an Berufsschulen vor. Dieses Jahr kehrte der neue Pogumer Pastor in seine alte Heimat zurück. Seit dem l. September ist Erchinger Pastor in Pogum und versieht außerdem zur Hälfte die Berufs-schul-Pastorenstelle an den Berufsbildenden Schulen II in Leer. Mit Ehefrau Anne, geb. Voget, hat Erchinger eine Tochter und drei Söhne. Der Ordinations-Gottesdienst am kommenden Sonntag in der Pogumer Kirche beginnt um 14.30 Uhr. |

|

|

|

|||||||

|

|||||||

|

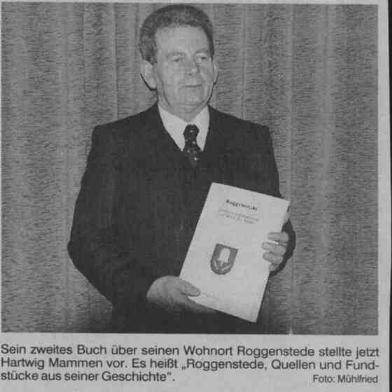

Hartwig Mammen stöberte viele Stunden in alten Kirchenbüchern Gelesen in der Emder Ausgabe der Ostfriesen Zeitung Leer vom 7.12.2000: |

|||||||

|

Roggenstede. Der Heimatverein "Dwarslopers" aus Roggenstede hatte zur Buchvorstellung des zweiten Buches von Hartwig Mammen eingeladen. "Roggenstede, Quellen und Fundstücke aus seiner Geschichte" ist der Titel des Werkes, an dem Mammen fünf Jahre lang akribisch gearbeitet hat. In dem neuen Buch hat er auch alte Sitten, Bräuche und Anekdoten festgehalten. Einmal, um das Ganze damit unterhaltsamer zu gestalten, zum anderen, um dieses Brauchtum für die jüngeren Leser zu erhalten. Nach dem Erscheinen seines ersten Buches 1995 "Reckenstede, Rog-genstädt, Roggenstede" erhielt er etliche Informationen und Ideen aus der Bevölkerung. Gerne hat er diese Anregungen aufgenommen und damit den Anfang seiner zweiten Arbeit gebildet. Mammen hat unter anderem im Auricher Staatsarchiv und in alten Kirchenbüchern Material gesammelt. Viele Fotos und Karten machen das Buch komplett. Von vielen wurde der 68-jährige Autor schon gefragt, warum gerade er, der erst seit 1970 in Roggenstede lebt, solche Bücher schreibt. Denen antwortete Mammen: "Wäre ich hier geboren und aufgewachsen, dann wäre ich sicher nicht so neugierig gewen.si Denn dann" hätte ich vieles miterlebt oder von Kind an von den Alteren gehört". Ein drittes Buch von Mammen wird es wohl nicht menr geben: "Die Geschichte von Roggenstede ist nun erst einmal geschrieben. Vielleicht schreibe ich noch mal ein paar Kurzgeschichten". So ganz mit dem Schreiben möchte Mammen nicht aufhören. Viel zu gerne hat er stundenlang in Archiven gesucht. Das Buch ist über den Buchhandel zu beziehen und wird zum Preis von 40 Mark angeboten. |

|

|

|

|

|

"Trientjetant" ist noch immer ein Begriff Der Tod des Sohnes Bert in den Vereinigten Staaten ruft in Rysum die Erinnerung an die Familie Janssen wach ke Rysum. Eine Todesanzeige aus den USA in ihrem Briefkasten - das ist für Ina ROSS nichts Ungewöhnliches. Als Kirchenratsmitglied verwaltet die Rysumerin die Kirchenbücher der Krummhörner Ortschaft. Und deshalb stehen von Zeit zu Zeit auch Amerikaner vor ihrer Tür, die in der Krummhörn nach ihren Ursprüngen suchen. "Ich finde es immer sehr spannend nach den verschiedenen Namen zu suchen", sagt die hilfsbereite Gästeführerin Ina ROSS, die in regem Briefkontakt mit mehreren Amerikanern ostfriesischen Ursprungs steht. Von ihnen kam jetzt auch die Nachricht vom Tod des gebürtigen Rysumers Bert Janssen. Seine Mutter Trientje Janssen, geborene Gerjets, wanderte 1905, als er zwei Jahre war, mit ihm in die Staaten aus. Sie folgte ihrem Mann in die sogenannte neue Welt. Die Familie lebte im US-Bundesstaat South Dakota, zuletzt in Siouxfalls. Dort starb Bert Janssen auch. Bert Janssens Mutter und deren Schwester Janette Geiken sind, obwohl schon lange tot, in Rysum immer noch unter den Namen "Trientjetant" und "Janettetant" ein Begriff. Der Grund für ihre Emigration zu Anfang dieses Jahrhunderts waren die Ehemänner, die den Sprung über den "großen Teich" gewagt hatten, um in Deutschland dem Dienst unter der Kaiserkrone zu entgehen. Lange noch hielten die Frauen Kontakt zu ihren in Rysum geblichenen Geschwistern Aagtje Heeren, Menna Ulferts, sowie Meena, Meener und Meender Gerjets. Nach dem Tod der beiden Auswanderinnen brach die Verbindung zwischen Ostfriesland und Amerika jedoch ab. Erst vor zwei Jahren, als ein gewisses Ehepaar Stratmeyer aus den USA bei Ina ROSS vorstellig wurde und Einblick in die Kirchenbücher begehrte, wurde der Kontakt unerwartet wiederbelebt. Sobald die ersten Namen fielen, war ROSS klar, daß es sich bei dem Besuch um Enkel der emigrierten Janette Gerjets handelt. Umgehend hängte sich die Rysumerin ans Telefon und organisierte ein Treffen mit den in der Krummhörn lebenden Nachkommen. Sogar das Geburtshaus der Gerjets-Kinder in der Neuwegster Lohne 5, in dem auch der verstorbene Bert Janssen das Licht der Welt erblickte, steht heute noch. "Da flossen die Tränen, und es war so, als ob man sich immer gekannt hätte", erinnert sich Ina ROSS. Es wurden Familienportraits verglichen und Adressen ausgetauscht. Briefe verkehren seitdem zahlreich zwischen den beiden Kontinenten, aber zu einer Reise der Rysumer ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist es bisher trotz wiederholter Einladung noch nicht gekommen. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Archiv soll Gedächtnis der Orstschaft werden Archiv und Arbeitsraum des Suurhuser Landarbeiterhauses eröffnet Neue Ausstellung für die kommende Saison Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Geschichtswerkstatt haben viel Arbeit in die Einrichtung ihres Archivs gesteckt. (fer) Suurhusen. - Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum hat die Geschichtswerkstatt des Suurhuser Landarbeiterhauses am Wochenende ihren neuen Archiv- und Arbeitsraum eröffnet. Die beiden Vorstandsmitglieder Erwin Wenzel und Johannes W. Saathoff präsentierten das Projekt am Sonnabendnachmittag vor der Mitgliederversammlung erstmals der Öffentlichkeit. Das Archiv ist in einem ehemaligen Anbau des Dorfgemeinschaftshauses neben dem Landarbeitermuseum untergebracht. Das ehemalige Toilettengebäude war im Zuge der Dorferneuerung komplett umgebaut und restauriert worden. Die Baukosten übernahm die Gemeinde Hinte, in deren Besitz sich das Gebäude auch befindet. Den Innenausbau leisteten die Mitglieder der Geschichtswerkstatt überwiegend in Eigenarbeit. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Es ist ein heller Raum mit einer kleinen Teeküche entstanden, es gibt einen PC, im Regal stehen wohlsortiert die zusammengetragenen Dokumente und Bücher. An einem Tisch können Geschichtsinteressierte bequem arbeiten. "Klein aber fein", findet Wenzel. Parallel zu den Bauarbeiten haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Geschichtswerkstatt in mühseliger Arbeit auch das vorhandene Archivmaterial neu organisiert: Es gibt nun Inventarlisten, eine Fotosammlung, Ordner mit alten Originaldokumenten, Zahlen und Datenmaterial zur Dorfentwicklung sowie den Bücherbestand. Das alles war vorher auf mehrere Räume verstreut. "Wir sind schon ein gutes Stück weit gekommen", sagt Wenzel. Im Archiv- und Arbeitsraum könne nun direkt an dem alten Quellenmaterial gearbeitet werden. "Eine äußerst sinnvolle Ergänzung zum Museum", ist Wenzel überzeugt. Dennoch ist für ihn das Archiv noch lange nicht komplett: "Wir sind auf dem Weg, ein Gedächtnis unserer Ortschaft zu entwickeln. Ein Gedächtnis hat aber nur dann Sinn, wenn Leute es weiter füttern." Wenzel hofft daher, aus der Bevölkerung weiteres Material zu erhalten, etwa bei Haushaltsauflösungen. Dabei sei ihnen zunächst einmal alles willkommen, egal ob alte Briefe, Dokumente oder Bücher, sagt Saathoff. "Wegwerfen kann man es später immer noch." Als Nutzer des Archivs haben Wenzel und Saathoff vor allem Schulklassen, Heimatforscher und alle, die generell an ostfriesischer Geschichte interessiert sind, vor Augen. Wer Interesse hat, kann das Archiv ab sofort nutzen, es muss lediglich vorher ein Termin vereinbart werden. Mit Beginn der der neuen Museumssaison im April wird es im Landarbeiterhaus auch eine neue Ausstellung geben. "Van Eeten un Drinken" zeigt, wie sich Landarbeiterfamilien früher ernährt haben. Die Geschichtswerkstatt ist über Erwin Wenzel,Tel. 04925/1080, zu erreichen. |

|

|

|

Unser Bild zeigt die Timmeler Kirche. Die Kirchengemeinden Timmel und Mittegroßefehn teilen sich einen Pastor, bleiben aber selbstständig.Das sehen die Pläne der Kirchenvorstände vor.Foto: Ulrichs (OZ v. 7.2.1901) Timmel und Mitte teilen sich auf Probe einen Pastor Vo rentscheidung getroffen: Mitglieder sollen sich Freitag äußern Großefehn. Die Kirchengemeinden Timmel und Mittegroßefehn teilen sich künftig einen Pastor. Die Gemeinden bleiben aber selbstständig. So sieht der Plan der beiden Kirchenvorstände aus. Neuer Pastor soll der 33-jährige Anwärter Jens Blume werden. Dieser betreut bereits jetzt die Kirchengemeinde Timmel. Erst nach einer Probezeit von anderthalb Jahren soll eine endgültige Entscheidung fallen. Dafür haben sich die Kirchenvorstände ausgesprochen. Das sagte Rainer Hecker, stellvertretender Superintendent, auf OZ-Anfra-ge. Freitag können sich Kirchenmitglieder in einer Versammlung zu den Überlegungen äußern und Alternativen anbieten. Die beiden derzeit freien Pastorenstellen in Mittegroßefehn und Timmel können nicht mit zwei Vollzeit-Pastoren besetzt werden. Dazu sind die Kirchengemeinden mit l 400 und 900 Mitgliedern zu klein. Der Landesschnitt liegt bei einer Vollzeitstelle für 2 500 Kirchenmitglieder. Hecker hält die jetzt ausgearbeitete Lösung für sinnvoll. "Die Gemeinden bleiben selbstständig dabei und haben einen Ansprechpartner." Mittegroßefehn und Timmel seien bereits jetzt in vielen Bereichen eng verbunden. Es gibt gemeinsame Vereine, eine Grundschule, eine Feuerwehr. Vor 100 Jahren habe es eine gemeinsame Kirchengemeinde gegeben. Sinnvolle Alternativen habe es nicht gegeben. Die Landeskirche muß über das neue Konzept entscheiden, hat aber bereits positiv reagiert. Jens Blume wird beide Gemeinden betreuen. Er hält auch an Sonn- und Feiertagen an beiden Orten Gottesdienst ab. Der soll nach bisherigem Stand um 9.15 Uhr in Großefehn-Mitte und um 10.45 Uhr in Timmel stattfinden. Der Konfirmanden-Unterricht und die Konfirmationen laufen in den Gemeinden wie bisher. Blume wird mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Timmel wohnen, aber genauso für die Mittegroßefehntjer da sein, sagt Hecker. "Der Pastor hat ein Auto und ein Telefon." Klaus de Wall, Vorsitzender des Kirchenvorstands Mittegroßefehn, glaubt, daß auch die Kirchenmitglieder mit dieser Lösung leben können. Nach der Probezeit könnten die Gemeinden noch einmal überlegen. Er freut sich darüber, dass Blume bleibt. Der junge Pastor freut sich ebenfalls. Er hatte Ostfriesland als Wunschort auf seiner Liste. Blume will eine Atmosphäre schaffen, in der sich die Kirchenmitglieder wohlfühlen. Er tritt eine schwere Nachfolge an. Das weiß er. "Die bisherigen Pastoren waren lange da und sehr beliebt." Die Versammlung findet am Freitag um 19.30 Uhr im Gemeindehaus oder in der Kirche in Mittegroßefehn statt. |

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

Das Chronisten-Fieber läßt sie nicht mehr los Visquard. Sie haben ihren ganz speziellen Lokalpatriotismus, die Visquarder. Die Einzigartigkeit, die sie ihrem 750-Seelen-Dorf bescheinigen, soll sich jetzt endlich auch schwarz auf weiß in einem Buch niederschlagen. Aber der Weg dahin ist steinig. Seit vielen Jahren schon arbeiten geschichtshungrige Visquarder an ihrer Dorfchronik. Dorfschul-Lehrer Albertus Buisman hat 1915 angefangen, die Historie des Ortes bis in das 12. Jahrhundert zurück zu verfolgen. Die jeweiligen Nachfolger setzten seine Arbeit fort. Als 1965 die Visquarder Volksschule geschlossen wurde, fühlte sich niemand mehr für die Chronik zuständig. Sie landete im Niedersächsischen Staatsarchiv in Aurich. 1986 entriß Casjen Baumann das Fragment dem drohenden Vergessen. Baumann kannte noch die alte Sütterlin-Schrift, in der das Chronik-Manuskript verfaßt war. Auf 600 Schreibmaschinen-Seiten fertigte er eine Übersetzung an und machte den Inhalt für die heutige Generation lesbar. Inzwischen hatte sich im Dorf eine Gruppe von Hobby-Historikern gebildet, die vom Chronik-Fieber gepackt war. Hanne Reershemius, Albrecht de Vries, Gerhard Janssen sowie die Brüder Tinus und Lammert Baumann setzten sich zum Ziel, die Chronik bis zum Jahr 2000 zu vervollstän-digen und zu veröffentlichen. Denn die Daten-Lücke von 1965 bis zur Gegenwart war noch nicht geschlossen worden. Einen wesentlichen Teil konnte Gerhard Janssen beisteuern: Er hat in seinem Privat-Archiv bislang 3000 Zeitungsberichte über den Ort gesammelt. Das Papier-Manuskript und die bislang gesammelten Fotos sind inzwischen in einen Computer übertragen worden Mit dem ehemaligen Pastor Benno Sikken ist ein Fachmann gefunden worden, der das Manuskript überarbeiten und die interessantesten Teile in Buchform gießen will. Jetzt werden Sponsoren gesucht, die mithelfen, den Druck zu finanzieren. Außerdem plant die Chronisten-Gruppe, der Öffentlichkeit den gesamten Datenbestand im Jugend- und Kulturzentrum, das demnächst eröffnet wird, als lebendiges Dorf-Archiv zugänglich zu machen. "Wir möchten, daß alle Vereine des Dorfes mit ihrer eigenen Chronik vertreten sind", beschreibt Ortsvorsteher Lammert Baumann das ehrgeizige Ziel. Deshalb appelliert die Gruppe an alle Visquarder, auch weiterhin Bilder und Informationen aus früheren Jahren zur Verfügung zu stellen. Jetzt will die Gruppe eine eigene Homepage ins Internet stellen, damit auch ausgewanderte Visquarder die Gelegenheit geben, etwas zur Geschichte ihres Heimatdorfes beizutragen. |

|

|

|

|

|

Alte Ornamente entdeckt Muschelkalkschicht schützt Kreuzgewölbedecke in der Westeraccumer Kirche Detlef Kiese in der Evangelischen Zeitung vom 21.1.2001 Westeraccum. Die Kreuzgewölbedecke in der alten Seefahrerkirche in Westeraccum bei Dornum wird künftig einen neuen Blickfang im betagten Gotteshaus darstellen. Das läßt sich bereits vom ersten der drei Abschnitte ableiten. "Nachdem schon Teile des Deckenputzes heruntergefallen waren, mußten wir die Kirche nach Weihnachten 1999 aus Sicherheitsgründen schließen", so Gemeindepastor Claus Garrelts. Im Januar seien dann bereits die Handwerker eingezogen, die den bisherigen Putz abschlugen und anschließend den atmungsaktiveren Muschelkalk aufbrachten. Bei den Restaurierungsarbeiten seien im Schnittpunkt der Gewölbelinien Ornamente zu Tage gekommen, die nach Meinung der Experten vom Kirchlichen Amt für Bau- und Kunstpflege auf das Baujahr der Petri-Kirche, etwa 1270 bis 1280, datiert werden können. Diese wurden im Zuge der Sanierung mit ziegelroten und grauen Nuancen farblich wieder aufgefrischt. Nachdem die Konfirmation im vergangenen Jahr in der vorerst wieder nutzbaren Kirche in Westeraccum stattfinden konnte, ist das Innere des Gotteshauses nun noch einmal eingerüstet worden. Bis mindestens Ostern, so schätzt Garrelts, werden nun in den übrigen beiden Gewölbebereichen der Putz entfernt und Muschelkalk aufgetragen. Während der Kirchensperrung finden die 14-tägigen Gottesdienste im Gemeindehaus, Trauungen und Beerdigungsfeiern in der Kirche in Westerbur statt. "Das Ganze kostet rund 250 000 Mark", so der Geistliche. Allerdings werde das Gros von der Landeskirche in Hannover und der Rest vom Kirchenkreis Harlingerland bezahlt werden. Mittelfristig, darauf machte Claus Garrelts aufmerksam, müsse man über die Lösung weiterer Probleme in der denkmalsgeschützten Kirche nachdenken. Feuchtigkeit führe immer wieder zu Schäden, und auf Grund der einfachen Elektroheizung gebe es im Innenraum große Temperaturschwankungen, die auch für die Orgel nicht ideal seien. Der Pfarrer: "Wir haben schon entsprechende Anträge formuliert, aber an anderen Kirchen existiert größerer Handlungsbedarf." |

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

Alte Kirche in Wybelsum gibt es seit 300 Jahren Aus Gotteshaus der Ortschaft Geerdswehr hervorgegangen Emder Bürgermeister legte den ersten Stein esd Emden. Den ersten Stein beim Bau der Alten Kirche in Wybelsum hat im August des Jahres 1700 ein Emder Bürgermeister gelegt. "Die Kooperation mit der Stadt ist so alt wie die Kirche", scherzt Jörg Schmid, Pastor der evangelisch-reformierten Gemeinde Wybelsum. In den kommenden Wochen feiert die Gemeinde das 300-jährige Jubiläum des schlichten, aber schönen Barockbaus. Die Alte Kirche ist hervorgegangen aus einem Gotteshaus der Ortschaft Geerdswehr, die 1699 bei einem Deichbruch überflutet und später ausge-deicht wurde. Die Steine und der Turm der Kirche wurden für 6 000 Gulden nach Holland verkauft. Aus dem Erlös wurde die Alte Kirche gebaut. Auch Teile des Innenraums und der Bänke stammen vermutlich aus Geerdswehr. Eigentum der Stadt Emden ist die Alte Kirche seit 30 Jahren. Damals übergab die Kirchengemeinde der Kommune die baufällige Kirche samt Grundstück und erhielt als Gegenleistung ein Grundstück der Stadt an der Kloster-Langen-Straße. Hier wurde das neue Gemeindezentrum gebaut. Die Gemeinde nutzt die Alte Kirche seitdem nur noch zu besonderen Anlässen wie Bestattungen, Hochzeiten oder Gedenkgottesdiensten. Wer eine Hochzeit oder eine Beerdigung in der reformierten Predigtkirche mit Bänken in Hufeisenform und seitlicher Kanzel ausrichten möchte, muß an die Stadt 100 Mark Miete zahlen. Gleichzeitig ist die Stadt für die Unterhaltung zuständig. Dieses Kooperationsmodell ist einmalig, zumindest in der Krummhörn. In den 80er Jahren haben engagierte Gemeindemitglieder ihr Gotteshaus in Eigenregie renoviert: Sie bauten eine Heizung ein, überarbeiteten das Gestühl und schafften neue Leuchter an. Im Sommer wurde auch der Turm komplett erneuert. "Seit einigen Monaten funktioniert auch unsere alte Glocke von 1494 wieder", berichtet der Pastor. In der wechselvollen Geschichte verloren ging ein Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, der um 1900 dem Stadtmuseum übergeben wurde und seit 50 Jahren verschollen ist. Auch eine alte Glocke ist 1833 verkauft worden, "wahrscheinlich, weil sie einen Sprung hatte", vermutet Schmid, der seit eineinhalb Jahren in Wybelsum arbeitet. Die erste Predigt erlebte die damals neue Alte Kirche am 5. Dezember 1700. Deshalb lädt Pastor Jörg Schmid möglichst zeitnah am 3. Dezember um 10 Uhr zu einem Jubiläumsgottesdienst ein, bei dem auch Oberbürgermeister Alwin Brinkmann sprechen wird. Zwischen dem 24. November und dem l. Dezember ist außerdem eine Vortragsreihe mit Hochschullehrern der Fachhochschule geplant. Ein Theologe, ein Philosoph und ein Psychologe sprechen, musikalisch umrahmt, über existenzielle Themen wie Tod, Liebe und Zeit. |

|

|

||||||||||||||||

|

Leer. Adolf Schünemann war 17 Jahre lang Pastor der Lutherkirchengemeinde in Leer. Jetzt ist er in den Ruhestand getreten. Auch räumlich hat er eine Trennung vollzogen. Er ist mit seiner Frau von seinem ehemaligen Gemeindebezirk weggezogen, und zwar an den Moorweg in Heisfelde gezogen. "Es ist nicht gut, wenn ein ehemaliger Seelsorger in seiner Gemeinde bleibt." Das wäre nicht fair dem neuen Pastor der Gemeinde gegenüber. Mit der räumlichen Trennung sind die Brücken zur Gemeinde natürlich nicht abgebrochen. Adolf Schünemann singt weiterhin im Kirchenchor und will in Urlaubszeiten als Vertretung einspringen. Ein anderer Mensch ist der 60jährige Adolf Schünemann schon gar nicht geworden. Nach wie vor trägt er seine Gedanken in wohl gesetzten Worten vor. Er redet nicht so einfach drauflos, man spürt förmlich den Gedanken, der hinter jedem Satz steht. Leicht und locker, irgendetwas daher reden, daß ist nicht seine Sache. Adolf Schünemann wurde am 2. Juni 1941 in Nettelkamp bei Uelzen geboren. Die Mutter mußte die vier Kinder alleine durchbringen, der Vater war gestorben. Die Familie zog nach Hermannsburg im Kreis Celle. Der Ort prägte Adolf Schünemann fürs Leben. In der Stadt ist heute eine Ausbildungsstätte für Theologen. Die Missionsgemeinde dort leitete Olaf Hansen. Schüne- mann nahm an dessen Bibelkreisteil. "Olaf Hansen verstand es, biblische Botschaften mit dem Leben zu verbinden." Der junge Adolf Schünemann dachte, "das ist auch dein Weg". Heidelberg, Hamburg und Göttingen waren Stationen seines Studiums. Sein Vikariat machte er in Lingen. Dort lernte er auch seine Frau kennen, diese arbeitete dort als Gemeindeschwester. Seine erste Pfarrstelle hatte er in Neuenhaus bei Nordhorn. 1978 ging Schünemann mit seiner Familie nach England. Sechs Jahre lang betreute er die Auslandsgemeinde in Brad- ford bei Leeds. "Ich wollte mal andere Luft schnuppern." Die Gemeinde dort gibt es schon seit über 120 Jahren. Nach dem zweiten Weltkrieg hatte es dorthin Deutsche verschlagen, die aus Polen, aus der Ukraine oder aus dem Baltikum kamen. "Frauen, die Engländer geheiratet hatten, so genannte Kriegsbräute, hatten es schwer, anerkannt zu werden", erzählt Schünemann. Nach dem Englandaufenthalt standen zwei Orte zur Wahl: Worpswede und Leer. Die Familie entschied sich für Leer. Die Gegend war vertrauter. Schließlich stammte seine Frau aus dem benachbarten Emsland, Adolf Schünemann hatte in der Grafschaft Bentheim seine erste Pfarrstelle. Seinen Dienst als Theologe habe er immer gerne gemacht, erzählt er. Auch predigen mochte er. "Wenngleich man immer Zweifel hat, ob man die Menschen auch anspricht." Er habe sich immer bemüht, sich in andere "hinein zu ver- setzen". Dies gilt insbesondere bei Beerdigungen. "Den Schmerz, den jemand dabei empfindet, kann man nicht weg- reden, sondern nur helfen, damit zu leben und später darüber hinwegzukommen." Weniger angenehm war ihm der "Papierkram". Damit meint er Verwaltungsangelegenheiten wie Bau- oder Miete von Gebäuden. "Das störte doch die Konzentration auf die Seelsorge und den Glauben." |

|

|

|

In Stapel wird schon der neue Glockenturm gebaut In Südgeorgsfehn fehlt noch die Baugenehmigung (OZ/L v. 4.7.2001, S.19) Stapel. Zwölf Meter wird der Turm hoch, einige Meter sind schon fertig. In Stapel ist die Firma Ubben aus Hollen damit angefangen, den neuen Glockenturm an die alte Schule, die an der Meinersfehner Straße steht, anzubauen. In der Schule wird die Holzskulptur "Vertreibung aus dem Paradies" aufbewahrt. Sie soll künftig im Turm hinter Glas zu sehen sein. Mit der Holzfigur, die die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies thematisiert, hatte alles begonnen; beziehungsweise mit dem Künstler Ludwig Schumacher. Der tauchte vor drei Jahren in Stapel auf und ließ sich auf in einem Zelt auf einer Wiese nieder. In seiner eher primi- tiven Behausung wurde er erst mißtrauisch beäugt. Doch bald kümmerten sich viele Stapeler um ihn. Der gebürtige Bayer arbeitete an einem ehrgeizigen Projekt: Er wollte auf allen fünf Kontinenten je ein "Weltfriedenssymbol" hinter- lassen. Für Europa hatte er sich das kleine Dorf in Uplengen ausgekuckt. Als die Figur fertig war, schenkte er sie den Dorfbewohnern. Die wollen der Skulptur einen würdigen Rahmen bieten. Zuerst wurde an eine Holzkapelle gedacht, die auf dem Friedhof stehen sollte. Doch das Vorhaben scheiterte. Zu teuer. Dabei griffen die Stapeler durchaus tief in ihre Taschen: Sie spendeten und sammelten Geld insgesamt 18 000 Mark. Hinzu kam noch, daß die Dorfbewohner das Dach der alten Schule neu deckten. Dafür wurden ihnen ein Eigenanteil von fast 14 000 Mark angerechnet. Den Rest der Finanzierung übernimmt die Gemeinde Uplengen. Immerhin kostet der Turm allein 74 000 Mark und die Glocke, die bei der Firma Kesselbach bei Coesfeld gegoßen wurde, noch einmal 26 400 Mark. Für den Turm wurden extra Bausteine gebrannt, die zu der alten Schule paßen. Wenn die 450 Kilogramm schwere Glocke gegossen wird, wollen die Stapeler dabei sein: Wer mit zur Firma Kesselbach fahren will, kann sich bei Orts- vorsteher Johann Gerdes anmelden. Die Glocke soll eine mittlere Tonlage haben und wird bei Einsargungen und Be- erdigungen läuten sowie aufs Wochenende einstimmen. Der Turm soll im Spätsommer fertig sein, sagt Johann Gerdes. Einen Glockenturm wollen auch die Südgeorgsfehntjer auf ihrem Friedhof bauen. Auch dieser Turm wird von der Firma Ubben aus Hollen für rund 70 000 Mark gebaut. Allerdings fehlt noch die Baugenehmigung. Das teilte vergan- gene Woche Gemeindedirektor Hartwig Aden auf der Ratssitzung mit. Auch in Südgeorgsfehn haben die Bewohner 50 000 Mark selbst gespendet. Die Glocke, die ebenfalls von der Firma Kesselbach gegossen wird, kostet 44 000 Mark. |